王德威教授作北京大学“大学堂”讲座

2025-10-18 08:492025年10月13日下午,王德威任北京大学客座讲席教授聘任仪式和北京大学大学堂顶尖学者讲学计划之“文学可以思想”王德威系列讲座第一讲在人文学苑1号楼108会议室举行。主讲人哈佛大学东亚语言与文明系Edward C.Henderson讲座教授、北京大学客座讲席教授、美国国家艺术与科学院院士、台湾“中研院”院士王德威作了题为“‘文’的革命光谱:章太炎、瞿秋白,兼论郭松棻”的讲座。“文学可以思想”系列讲座由北京大学主办,北京大学中国语言文学系、北京大学国际合作部承办。第一次讲座由北京大学中文系党委书记贺桂梅主持。

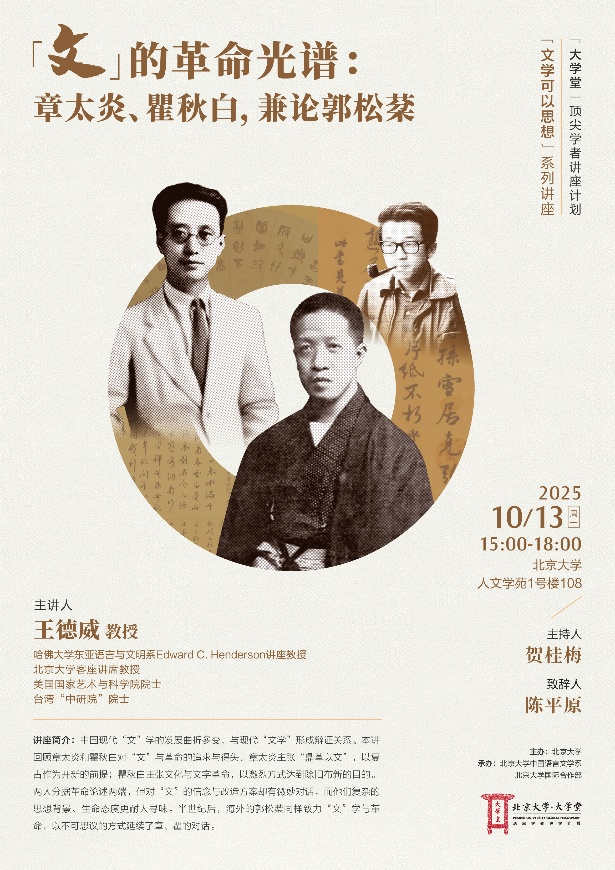

讲座海报

贺桂梅主持

讲座正式开始前,中文系举行王德威任北京大学客座讲席教授聘任仪式。北京大学中文系主任杜晓勤致辞。他高度评价了王德威在中国现当代文学、比较文学、理论批评等领域的贡献,向王德威表示欢迎和感谢,并向其颁发北京大学客座讲席教授聘任证书。

杜晓勤向王德威颁发聘书

北京大学哲学社会科学一级教授陈平原以“三个十年的双赢”评价北京大学和王德威的友谊。他介绍王德威的研究领域和学术背景,提炼出“借助20世纪中国文论和西方文论对话的历史经验,来重建中国文论”的学术理路。陈平原梳理北京大学和王德威的合作和邀请的历程,赞许双方合作的“双赢”成果。

陈平原致辞

王德威向北京大学的师生表达感谢,并以亮明结论的方式开启第一讲。他从文本性、主体性、能动性三个层面分别呈现出“维新/复古”“文人/普罗”“行动/书写”的多重张力,以革命实践与“文”之自觉的深层互动为线索,串联起章太炎、鲁迅、瞿秋白与郭松棻四位研究对象。

在简要叙述中国“文学”的发轫历史后,王德威首先指出,需要重新定义传统文论里源远流长的“文”,认为“文学”是“从一个时代到另一个时代,从一个地域到另一个地域,对‘文’的形式、思想和态度流变所铭记和被铭记的艺术”,同时需要意识到“文”也是遮蔽、伪饰的方法。

王德威援引汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)的《论革命》,提示“对任何现代革命的理解,至关重要的是,对自由的理念和一个新开端的体验应当是一致的”。借助对“革命”中“创新的激情”(“Pathos of Novelty”)的重新诠释,他将“革命”与“文学”的“不可思议之力”“心力”“摩罗诗力”建立联系。

王德威演讲

王德威从对“文”与“文字”的辩证关系角度,切入对第一位研究对象章太炎的分析。他梳理了章太炎在1903年前后开启的思想转向,认为章太炎的理念以“鼎革以文”为中心,是以“华夷之辩”为底色,通过对“文”的重新打造来遂行对革命的憧憬。王德威认为,在“文不在兹乎”的历史感慨中,章太炎所言的“国故”固然是学术,但更重要的是指引向“故国”,借此维系人民的记忆,使其保持原有的根本而不被同化,即所谓“国性”。章太炎重新阐释“小学”的精义,在梳理“文”之根本中“辗转缘生”,揭示出“文”在文字、文化与文明中所蕴含的巨大能量。王德威总结章太炎在“一返方言”等方面的“文”之建构,认为“鼎革以文”看似复古,实则是“激进的保守主义”,欲臻“不齐之齐”的理想境界。

王德威在“激进”与“保守”的辩证思考中,进入对第二位研究对象瞿秋白的阐释。他梳理了瞿秋白在“汉字拉丁化”“文腔革命”“文化革命”系列口号中的“浪漫”想象,将章太炎与瞿秋白的思想对举,指出二者都把“文”作为“想象的共同体”,极度重视民间、地方与方言,打造了各自“错画”的乌托邦。更重要的是,他们的探索皆是对“文人”概念的重新反思。他回顾瞿秋白关于“文人”的“多余的话”,指出在“文”的“扮演”与“模拟”中,瞿秋白展露出“文人”的主体如何安顿自身的问题。

王德威借助第三位研究对象郭松棻,展现“文”的“动能”。他先概述郭松棻的生平与参加“保钓运动”的意义,提出在对“革命”的再次探问中,郭松棻开启了文学创作的实验,重新思考“中文”“有没有可能进行一次清扫”。在此意义上,王德威认为,郭松棻是台湾最重要的作家之一。他认为,郭松棻的《写作》与《论写作》展现出一种“书写的形上学”:当面向无法描写的“窗口”的诱惑,写作本身只能处于“缺席与错置”,这再次展现了“书写的可能与不可能”的难题。在郭松棻档案中所发现的书写瞿秋白的文字,这些零散的、动情的文字,呈现出郭松棻对瞿秋白的精神联结。在此意义上,郭松棻在书写瞿秋白时记录自身“白内障”的独特感受,便显得意味深长。王德威认为,郭松棻与瞿秋白对革命与文学的辩证态度,可以用“多余的话”作为关键词来深入思考——政治的经济学所认为的“多余的话” ,正是“文学”的开始。他指出,正是“文”的“多余”,彰显出“革命的憧憬和惶惑”“书写的可为与不可为”等种种命题,这些命题正点明了此身存在的、现实的、历史的“不足”。

王德威以鲁迅的文章作结。他指出,鲁迅认为在“实在在革命”中,是做不成“革命文学家”的。借对鲁迅《墓碣文》的隐喻式阅读,他展演了“革命”与“文”的复杂辩证:当瞿秋白或郭松棻站立在文句残缺的墓碣之前,当他们承受“抉心自食”的酷烈体验,他们又将如何思索“文”在这种情境中所代表的意义?章太炎的幽灵是否会再度现身,通过求索墓碣之“文”,露出他的微笑呢?本次讲座所讨论的三位人物呈现出“革命”与“文”之间彼此交错的复杂脉络,他一再提醒听者:“‘文’的本意,就是‘错画’”。

讲座现场

在提问环节,听众踊跃发言,与王德威就讲座内容展开讨论。关于研究对象的“革命”理解并不一致的问题,王德威指出,借助阿伦特的理论,目的是把“革命”浓缩为最精简的核心线索,以此勾连起不同时空的人。这种尝试意在深入“革命”与“文”的深度互动,从而扩大对“革命”谱系的理解。他总结自己的讲座,是试图从“文”的角度探寻“革命”的可能与不可能。关于如何评价基督教的“溯源”问题,他认为章太炎的“复古”和基督教的“溯源”应该没有可比性。在对“原初的想象”方面,他认为可以关注瞿秋白等人构建“乌托邦”的精神能量。关于“渡引”实践是否和“抒情”有关的问题,他认为郭松棻夫妇的确最后以“抒情”的方式来表达“革命”,但这两者能否真的能串联在一起,却是一个极大的问号。这些作家在作品中挣扎的痕迹,期待着后来的读者去见证。关于翻译和章太炎、瞿秋白、郭松棻的关系问题,王德威认为翻译不仅是知识的传递,翻译作为行动本身对“文人”们有更深入的影响。

贺桂梅总结本次讲座。她指出,王德威是用“文学”的方式,创造性地谈论思想问题,给予听者深刻的心灵触动。王德威用“文”学来区别于“文学”,作为中文系的学生,要重新思考“文”才能回到文学本身。贺桂梅认为,王德威对“革命”的阐释极具新意,展现出“革命”作为一种乌托邦式的冲动,“文”正好是其中“多余”的、却无法割舍的重要部分,而此次讲座正为听众深入这一部分提供了范例。

信息来源: 北大中国语言文学系、国际合作部