第四十七期暨人工智能研究院学术沙龙在北京大学举行

2025-09-13 08:289月9日中午,“数字与人文节气沙龙”系列活动第四十七期暨人工智能研究院学术沙龙第十八期在北京大学百周年纪念讲堂四季庭院举行。本期主题为“东亚生育制度传统之比较:家庭结构与人口繁衍的社会差异”,通过对长达两个世纪的东亚历史人口户籍数据库构建和分析,比较18—20世纪初东亚家庭的组织结构特征和生育抚育模式,旨在系统理解生育制度传统的社会差异和意义。

本期沙龙由社会科学部副部长郭琳与人工智能研究院副研究员、数字人文与文明演化研究中心执行主任杨浩共同主持。此次邀请光华管理学院社会研究中心长聘副教授、博雅青年学者董浩担任主讲人,人工智能研究院研究员燕博南担任对谈嘉宾,来自社会学、历史学、人口学、经济学、公共卫生、外国语等专业领域的40余位师生参与讨论。本次讲座还尝试使用玻尔科学导航为与会者提供文献查询与知识问答服务。

活动现场

董浩从“生育制度”这一分析框架切入,探讨家庭结构与人口繁衍的理论关系与东亚家庭的规范性特质,继而分析18到20世纪中、日、韩约50万人的300万条户籍记录,系统比较了日本的主干家庭制、中国的联合家庭制与韩国的混合家庭制在前现代人口中的家庭组织结构差异,并通过量化其对个体终身生育率的影响来探讨家庭的抚育作用等重要议题。报告最后,董浩把历史镜头拉回当下,强调亲属抚育作为中国生育制度的传统“文化底色”在当今社会仍较为明显,未来的生育支持政策或可考虑跳出“核心家庭”的框架,把协调支持亲属抚育也统筹纳入政策设计之中。

在对话交流环节,燕博南以人工智能的学科视角切入,点明了理工科与人文社科在学术范式上的差异。他随后提出了两个引人深思的问题:如何利用现有微观数据构建模型,以预测未来人口场景下家庭制度的演化;应如何界定与理解社会科学研究所揭示的统计关联性与因果关系。以此为契机,与会嘉宾就两大领域的学术思想与研究方法展开了富有建设性的跨学科对话,并对未来开展多学科融合研究的广阔前景与模式进行了深入探讨。

自由讨论环节

本期沙龙特别邀请了历史学系唐利国、社会学系张春泥与张洋、生育健康研究所刘菊芬、外国语学院宋文志、北京大学第三医院生殖中心王媛媛、人口研究所刘天俐等多位跨学科跨院系专家学者加入讨论,交流观点。与会嘉宾围绕文史数据与算法共建、历史发现的政策转化等议题展开深入交流,并就联合采集数据、共享开放平台和协同申报课题等展开交流。

白露风清,丹桂初绽。本次沙龙搭建跨学科对话平台,汇集实证数据与算法工具,推动历史人口研究与社会治理、人工智能领域的协同创新。北京大学将持续深化数字人文建设,以交叉研究服务国家人口战略与社会发展需求。

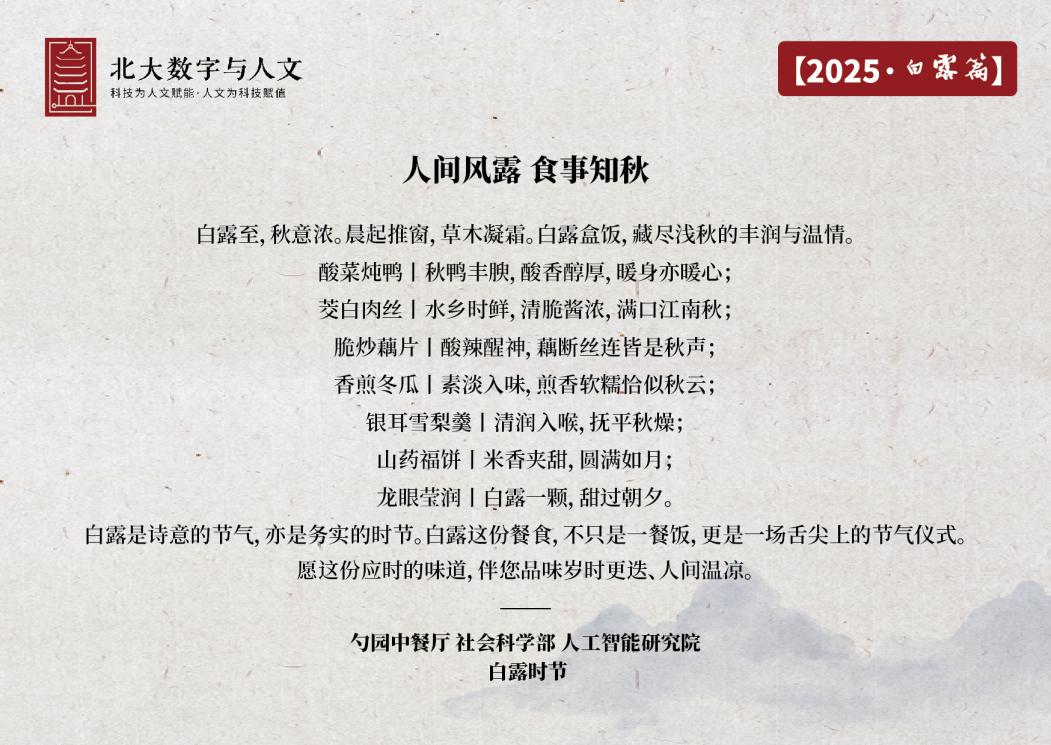

本次活动中,社会科学部继续与勺园中餐厅合作,推出白露节气特色美食,为与会师生提供了良好的交流环境。

节气菜单

信息来源: 北大社会科学部