保山学院工程技术学院:格物求真 致知出新

2025-10-25 08:28工程技术学院最早可追溯到1978年经教育部批准成立保山师范高等专科学校之初建立的院系之一,2016年经学校对院系调整成立了工程技术学院。学院汇聚和传承了深厚的教学底蕴和长期的科研积淀,面向地方经济社会发展需求,坚持“宽口径、精专业、重实践”的创新应用型人才培养理念,塑造知行合一、学以致用、刚健有为的实践者,为推进高水平应用型大学建设贡献力量。

目前,学院开设了5个本科专业,涵盖工学与理学两大门类,分别是物理学、土木工程、水利水电工程、汽车服务工程、电气工程与智能控制。学院拥有实力较为雄厚的教学、科研平台,以及学历学缘结构合理、学科交叉性和研究力量强、梯队发展潜力较大的高水平师资队伍。近年来,获保山学院“一流党建品牌项目”“先进党支部”“毕业生就业工作一等奖”“五四红旗团委”“征兵工作一等奖”等荣誉;教师获得云南省五一劳动奖章1人、云南省优秀教师1人、云南省高校优秀共产党员1人、云南省第十五届职工技术技能大赛状元1人、保山市人才计划2人、“兴保英才计划”教学名师专项1人、保山市学科带头人1人、保山市中青年学术和技术带头人2人等荣誉。

图为学院教学楼外景 工程技术学院 提供

一、党建引领,融合发展

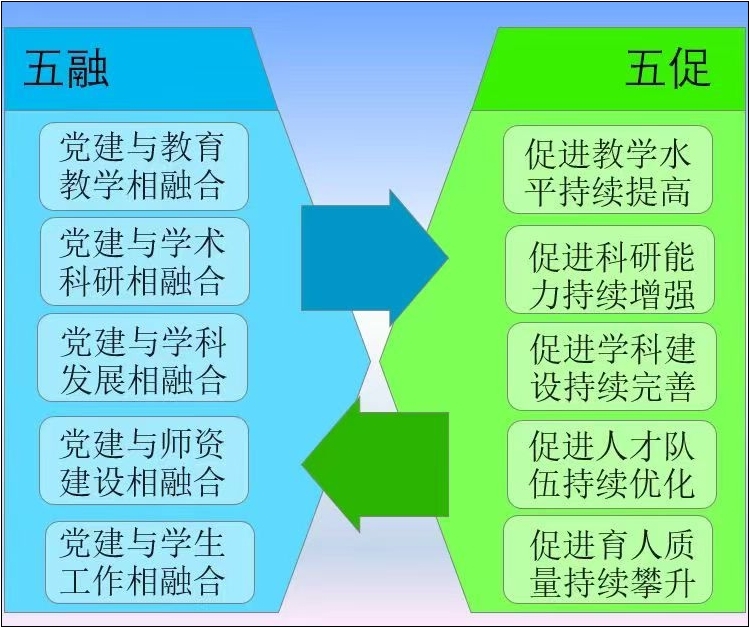

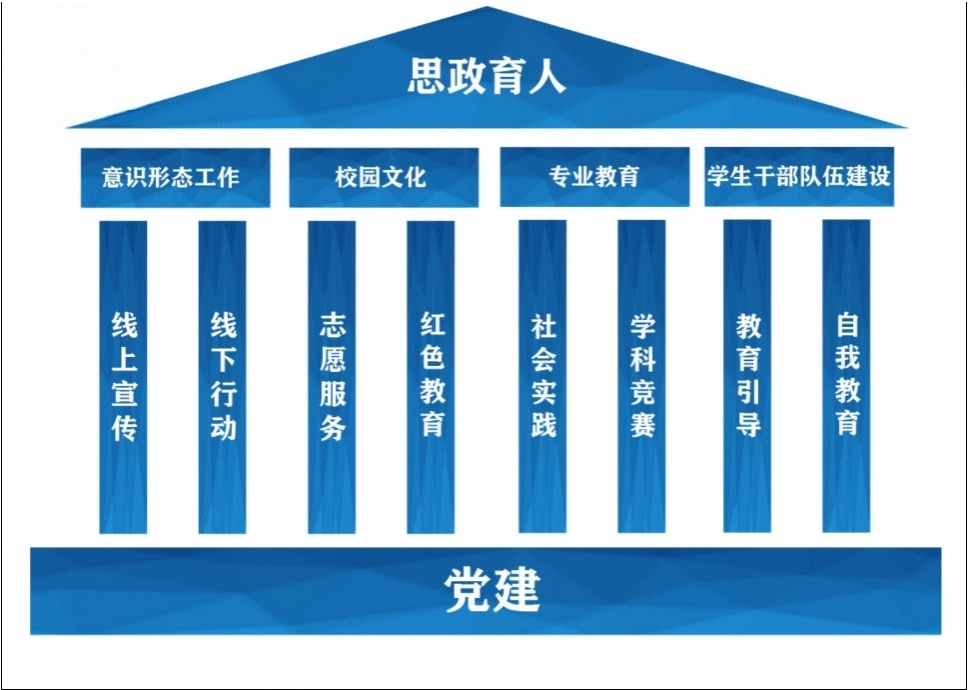

学院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的教育方针,紧紧围绕立德树人根本任务和教育教学中心工作,探索出“五融五促”的党建工作新思路,推动党建与学科专业建设、人才培养等深度融合,将“杨善洲精神”的实干内核融入党建与育人全过程。学院落实党支部“七个有力”建设要求,形成“支部建设+人才培养+科学研究”协同育人机制和“工匠精神”的党建品牌;不断强化党建引领,构建思政育人“四梁八柱”工作体系,把育人工作设计为一张可拆解、可组合、可迭代的施工图,推动党建引领“铸魂”、专业建设“筑基”、学科竞赛“赋能”、校地融合“促业”,实现组织有力、理想有魂、育人有效、发展有势、引领有峰。

图为学院“五融五促”党建工作体系 工程技术学院 提供

图为学院思政育人“四梁八柱”工作体系 工程技术学院 提供

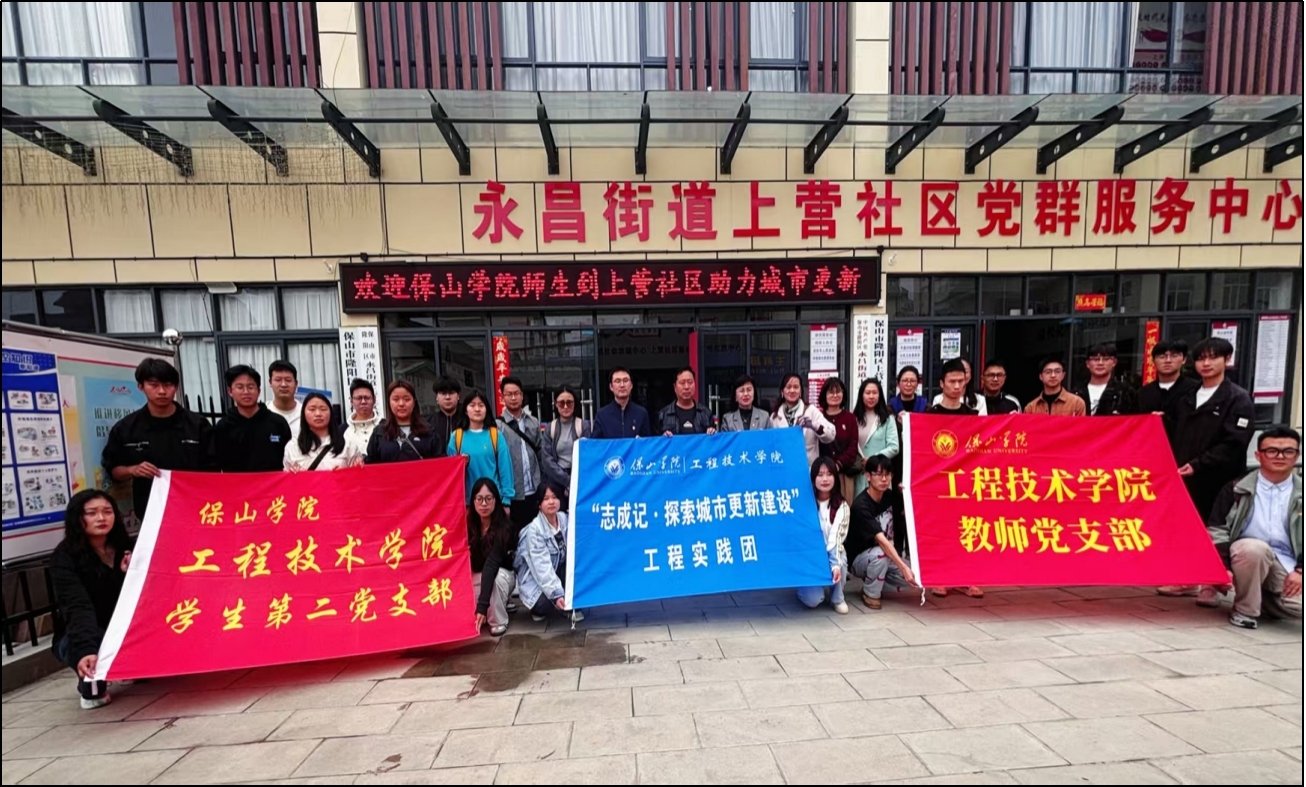

图为“助力城市更新”主题党日活动 工程技术学院 提供

图为保山市“中国水周”志愿服务活动 工程技术学院 提供

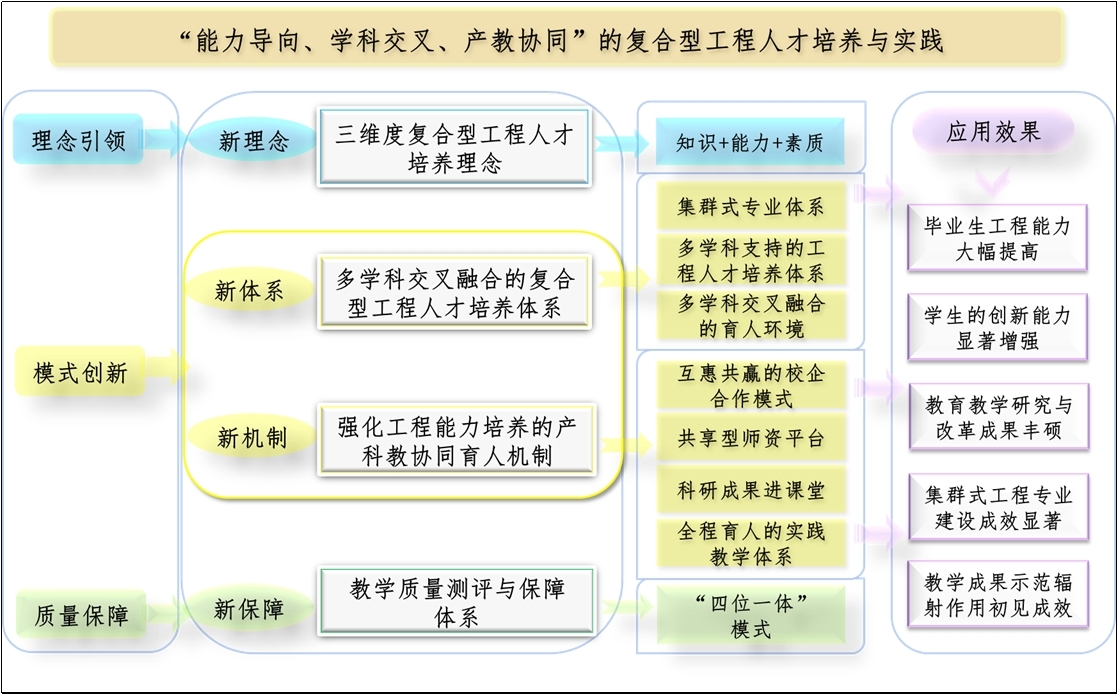

二、教改教研,活力释放

近5年,学院获得教学比赛省级荣誉1项、校级荣誉6项;获批教学团队1个,教改类项目5项,课程思政示范课程2门,线上线下混合式课程建设项目4门,线下一流本科课程建设项目2门,在线开放课程建设项目1门;出版教材、专著共6部。为培养复合型工程人才,进行了“能力导向、学科交叉、产教协同”的复合型工程人才培养模式探索与实践,形成了一套工程人才培养新体系。以产教融合为路径积极服务地方经济社会发展,在落实OBE理念、应用型人才培养——科学研究——社会服务三位一体协同发展、校政行企四方协同育人机制改革等方面积极探索,培养了一批批扎根边疆、服务地方发展的高素质应用型人才。学院坚持以“产教融合驱动的应用型人才培养”为核心,构建“校企协同创新+学科竞赛引领+区域产业服务”模式,形成独具特色的高质量育人体系。通过“以赛促教、以赛促学”,将竞赛项目融入课程与实践教学,将赛事标准转化为质量评价尺度,有效检验育人成效,形成“教学——竞赛——反思——改进”的质量闭环,反哺教育教学改革,不断提升人才培养显示度。

图为“能力导向、学科交叉、产教协同”的复合型工程人才培养模式 工程技术学院 提供

图为土木工程专业见习 工程技术学院 提供

图为水利水电工程专业见习 工程技术学院 提供

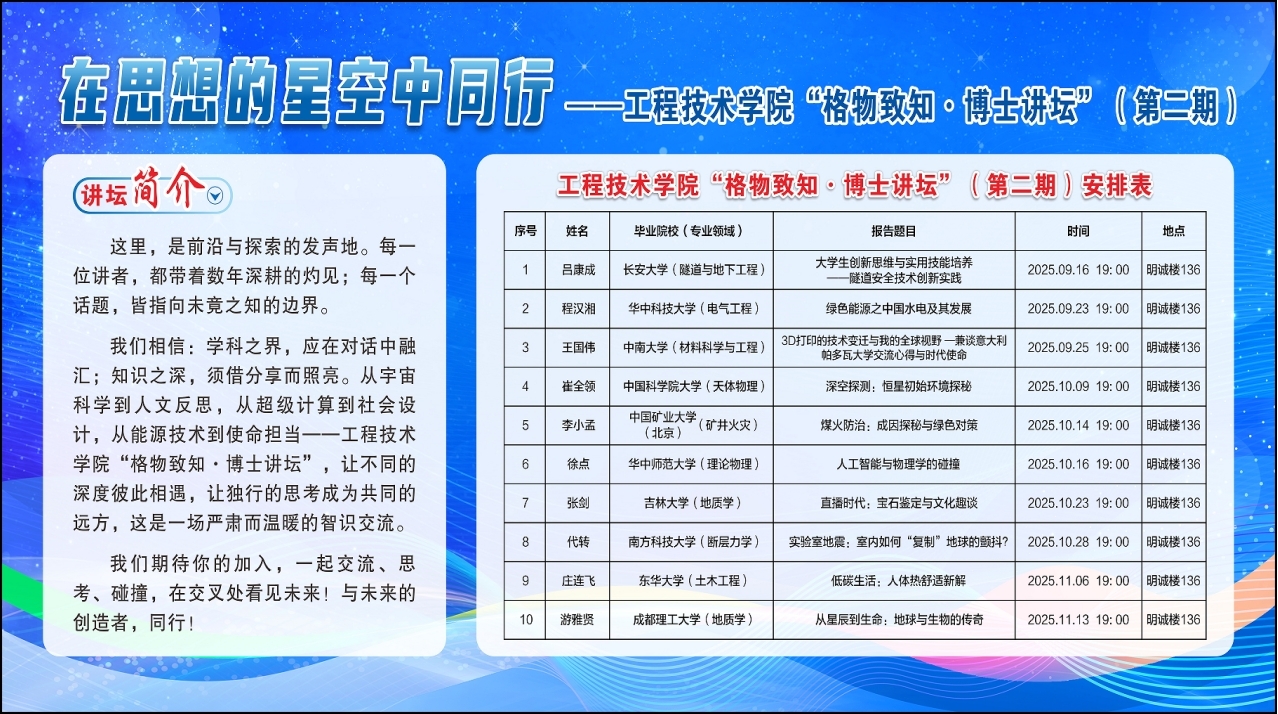

学院大力推进学校“人才强校”战略,加强博士教师队伍建设;举办“格物致知·博士讲坛”,用融合跨界的思维、聚焦未来的理念、科学创新的精神不断赋能学子的成长。目前已开展两期,助力师生们在学术道路上不断攀登新的高峰。

图为工程技术学院“格物致知·博士讲坛”(第二期) 工程技术学院 提供

三、科研示范,作用凸显

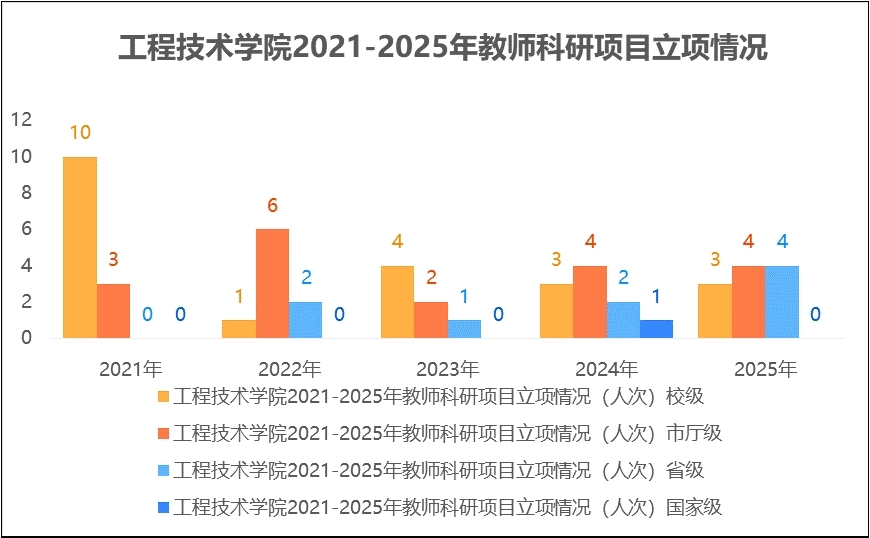

学院面向国家与区域发展重大需求,坚持以科研驱动教学、以实践深化理论,构建“教师引领—产业对接—反哺教学”三位一体的科研育人体系,不断推动科研创新实力持续提升。近年来新增建设教学科研平台7个,科研水平、科研反哺教学水平提升明显。五年来,教师科研项目取得一定突破,获国家自然科学基金1项,累计获得省级、市厅级及校级立项49项;教师高水平研究成果数量、质量提升明显,共发表学术论文41篇,其中SCI高水平论文8篇,出版著作5部,授权专利7项;充分发挥博士与副高以上教师的引领作用,形成“骨干牵头、团队协同”的科研梯队。

图为学院科研平台建设统计(2021--2025) 工程技术学院 提供

图为工程技术学院2021-2025年教师科研项目立项情况 工程技术学院 提供

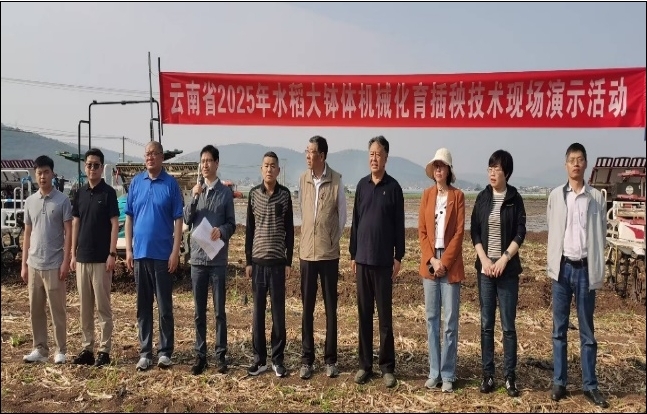

学院立足云南区位优势与学科特色,坚持“科研从地方中来,成果到地方中去”,构建起多层次、宽领域的社会服务体系。聚焦云南高原特色农业、地质灾害防治、矿产资源、乡村振兴等领域,推动科研成果落地转化。刘建军博士团队的“云南高原水稻大钵体毯状苗育插秧及全程机械化技术”得到省级推广,研发的“小型烟秆清运机”推动农业装备现代化,助力乡村振兴与产业升级;李倩博士团队开展的国家自然基金项目“腾冲新生代火山起源的深部动力学数值模拟”,拓展了地球物理前沿研究;蒋玉副教授团队围绕“泥石流堆积体作为再生混凝土可行性研究”,深化地质灾害防治与资源化利用;许艳副教授团队开展“国宝永子”及其原矿显微特征与振动光谱研究,助力本土文化资源保护与开发;张洁团队深耕滇西片区,以“产教融合”模式从公共空间延伸到乡村文旅推动乡土实践。学院的产教融合相关工作4次被“学习强国”报道。

图为云南省2025年水稻大钵体机械化育插秧技术现场 工程技术学院 提供

图为学院师生团队开展乡村振兴调研测绘 工程技术学院 提供

图为学院的产教融合相关工作四次被“学习强国”报道 工程技术学院 提供

科研反哺教学,强化育人实效。学院持续推进“科研进课堂、项目进课程”,将研究成果转化为教学资源。近五年来,教师指导学生科研项目16项,覆盖地质灾害、水利工程、新材料等领域,学生参与发表论文、申请专利数量显著提升。通过“导师+项目+团队”模式,学生在真实科研任务中提升创新与实践能力,形成“以研促学、以赛促创”的良好生态,毕业生就业率与专业对口率稳步提高。

四、实验实训,条件完备

学院高度重视学生实践能力培养,建成近40个高水平专业实验实训室,形成涵盖物理学、土木工程、水利水电工程等的完整实践教学体系,通过多种渠道持续加大实验实训条件投入,建成了先进的实验实训平台,为培养学生实践创新能力提供了坚实的硬件基础。同时,注重校外实习实训基地建设,建有校外基地14个,拓展了学生实习实践空间,有效支撑了“项目驱动,能力进阶”的实践教学模式,取得了显著育人成效。

图为学院人工智能研究 工程技术学院 提供

图为学院部分实验实训室 工程技术学院 提供

五、五育并举,成果显著

学院坚持五育融合的综合育人理念,基于OBE理念构建“以学生为中心”的“多元协同”学生成长指导服务生态体系,通过各科室联动形成全链条服务网,多维度赋能学子高质量发展。

图为学院“学生成长指导服务生态体系” 工程技术学院 提供

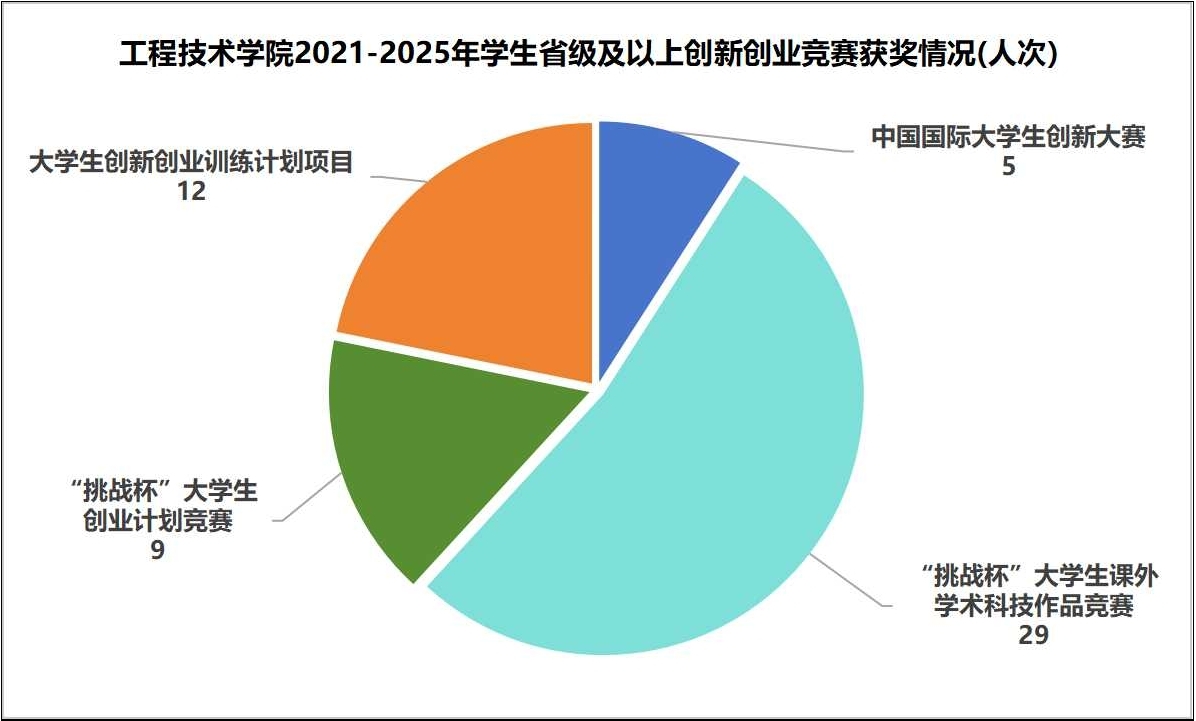

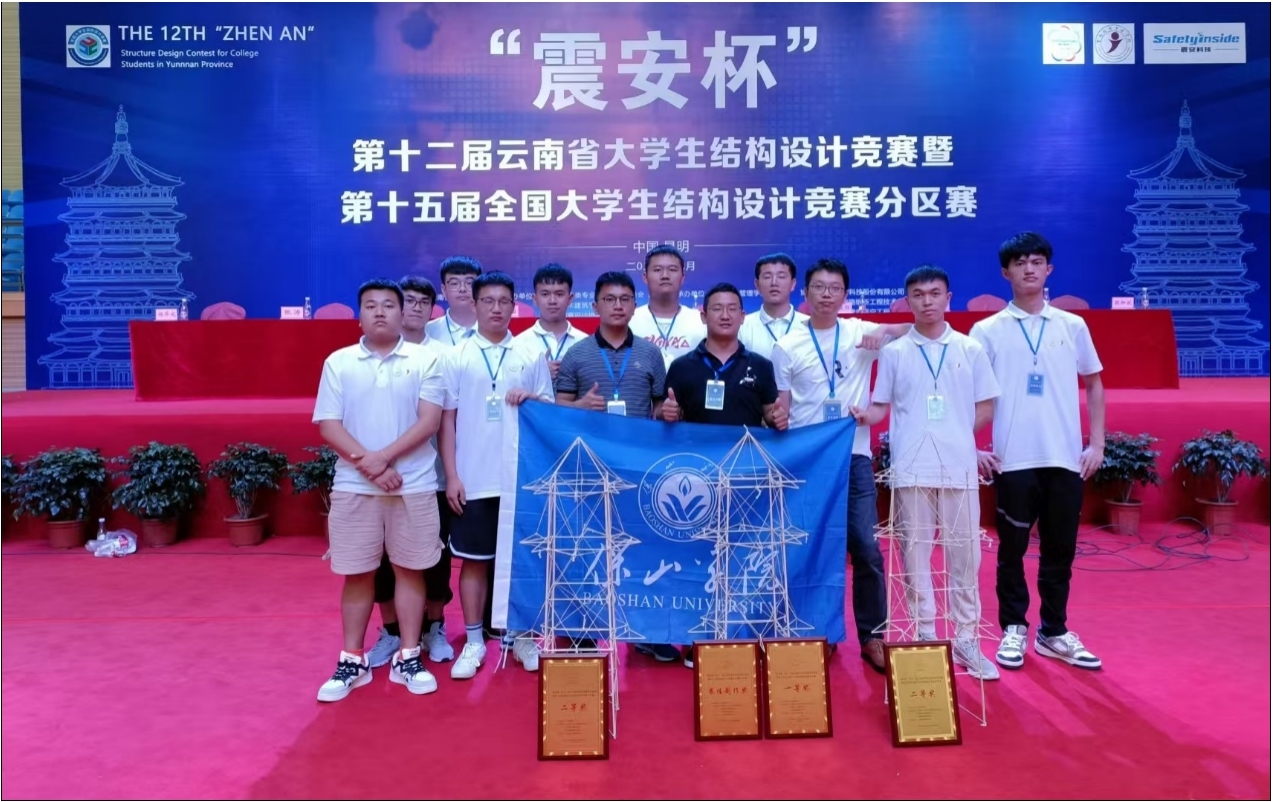

学生实践创新能力突出,学院学子在专业竞赛与双创赛场多点开花,省级及以上获奖累计328人次,其中大学生结构设计竞赛为省内高校中唯一连续5年获省级一等奖的学校。

图为工程技术学院2021-2025学年学生省级及以上专业竞赛获奖情况 工程技术学院 提供

图为学院2021-2025学年学生省级及以上创新创业竞赛获奖情况 工程技术学院 提供

图为学生部分竞赛荣誉展示 工程技术学院 提供

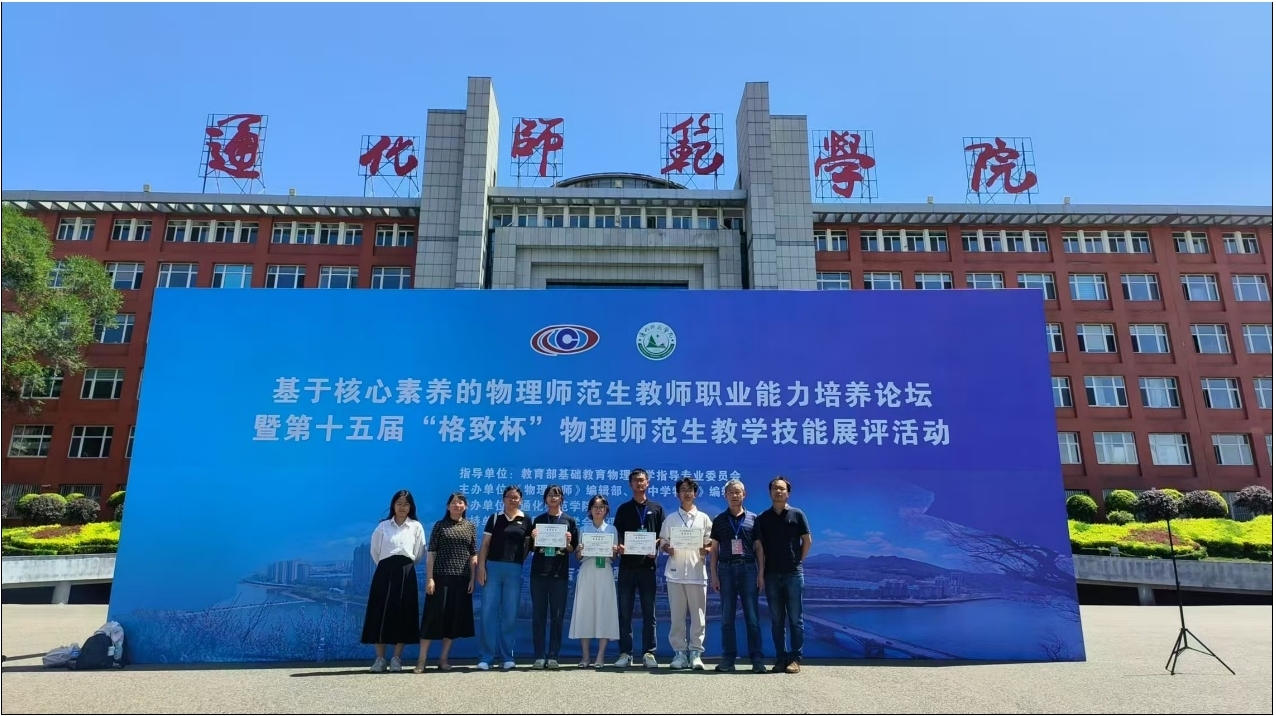

图为参加“格致杯”物理师范生教学技能大赛 工程技术学院 提供

图为参加云南省大学生结构设计竞赛 工程技术学院 提供

学院打造“志成记”创新实践品牌,由博士教师组建专家库开展“博士面对面”活动,进行具有场景指向性的应用研究和实践,构建科研创新逻辑和范式为“现实问题牵引”的闭环生态,推动应用研究和实践转化;组建“志成记”系列“三下乡”社会实践团队,师生不仅在田间地头找到专业与乡村需求的结合点,更以实际行动搭建起服务乡村振兴的桥梁;组建“志成记”工程科普大学生实践团队,开展“家电维修工程先行”志愿服务、乡村航模科普展示、桂海潮事迹宣讲、省科技活动周等活动,组织中小学生研学,参观建筑、水利和航空模型,服务对象1000余人。

图为“志成记”工程科普大学生实践团、暑期“三下乡”系列活动 工程技术学院 提供

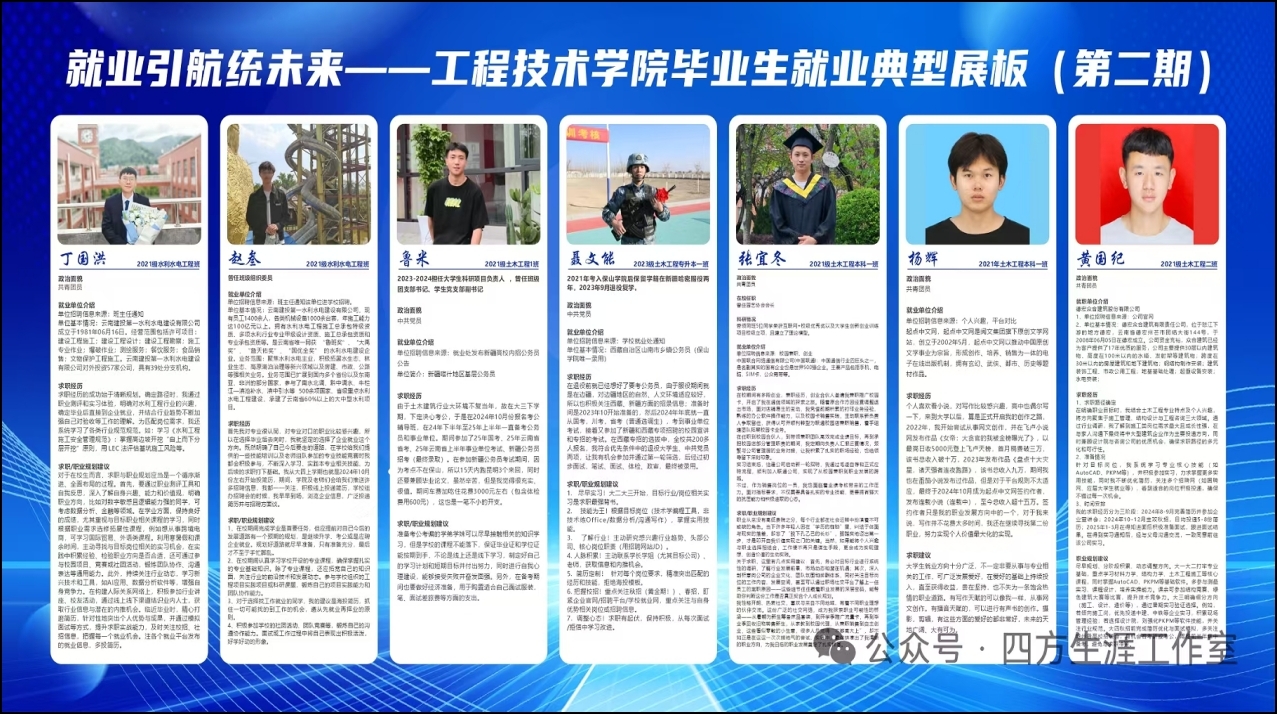

学院办学40多年,累计向社会输送人才4000余人,毕业生就业领域广泛,社会适应能力强,为区域发展提供了有力的人才支撑。

图为学院毕业生就业典型展板(第二期) 工程技术学院 提供

六、未来展望,共谋新篇

当前,工程技术学院正迎着高等教育改革的春风,深入贯彻落实全国教育大会精神,主动服务云南“3815”战略。面向未来,学院将不断深化产教融合,拓展合作领域,致力于打造成为区域应用型人才培养的高地、产业转型升级的创新引擎、文化传承发展的重要阵地,为区域经济社会发展贡献更大力量。

来源:保山学院工程技术学院