陈平原AI时代的文学教育新书分享会在上海书展举行

2025-08-23 08:422025年8月17日下午,上海图书馆东馆7楼阅读推广区迎来了“2025上海书展”一场别开生面的思想盛宴——《AI时代的文学教育》新书分享会。本次活动以“AI时代的人文学”为主题,围绕人工智能(AI)对文学教育和人文学科的深远影响展开深入探讨。北京大学中文系教授陈平原、复旦大学中文系教授严锋共同探讨AI时代下文学教育的挑战与机遇。活动不仅吸引了众多学者、教师、学生,还引发了社会各界对人文学科未来发展的广泛关注。

活动现场

在活动开始前,陈平原、新民晚报社副总编辑阎小娴、上海图书馆副馆长林峻、北京大学出版社总编辑汲传波一同登台为新书揭幕。

新书揭幕

本场活动由陈平原主讲,他以《AI时代的文学教育》一书为核心,结合自身多年对人文学科的思考,围绕“AI时代的人文学”这一主题展开了精彩演讲。陈平原指出,AI作为新一轮科技革命和产业革命的驱动力量,正在深刻改变我们的日常生活,而人文学科作为人类精神与文化的核心领域,同样面临前所未有的挑战与机遇。他强调,阅读、思考、写作是人文学科的核心能力,也是本次讨论的焦点。AI的迅猛发展,尤其是2025年春节期间DeepSeek等大语言模型的问世,让人们对AI与人文学的关系有了更真切的感受。陈平原将讨论聚焦于四个方面:一是对《AI时代的文学教育》一书的介绍,二是他个人在AI与人文学研究上的探索足迹,三是人文学者如何与AI共舞,四是文科前途与学习宗旨的思考。这一框架不仅勾勒出AI对人文学科的影响路径,也为现场听众提供了一个从宏大命题到具体实践的思考脉络。

陈平原演讲

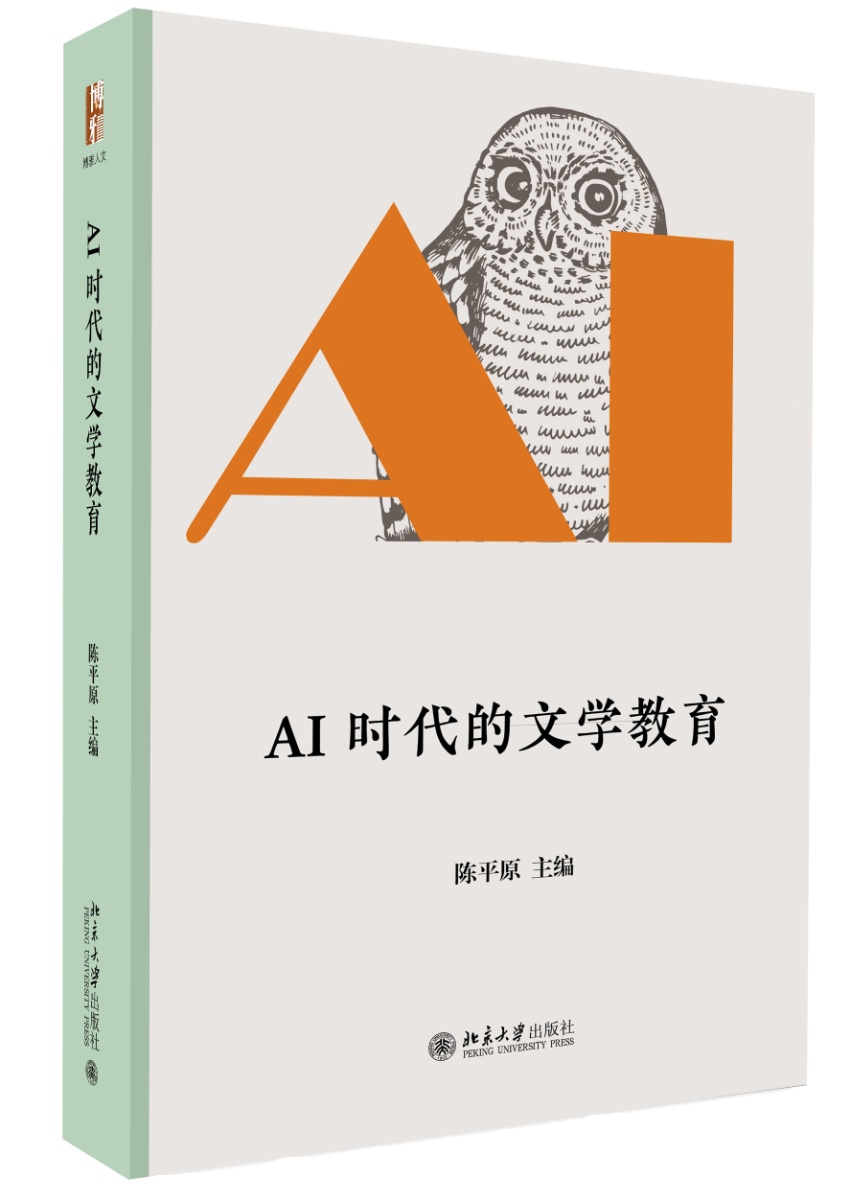

《AI时代的文学教育》一书由陈平原主编,汇集了35位学者的33篇文章,外加陈平原自己的4篇文章,内容涵盖AI与人类命运、诗文写作、人文教育及课堂教学等多个维度。陈平原介绍,该书源于今年2月他在《中华读书报》发表的文章《AI时代,文学如何教育》。文章引发广泛反响后,北京大学出版社提议由他牵头组织编撰此书。他向45位学者发出约稿函,最终收录33篇稿件,涵盖老中青三代学者,涉及中国文学、外国文学、民族/民间文学及数字人文等多个领域。

陈平原坦言,AI与人文学是一个全新课题,没有人能给出定论。因此,他在编书时坚持不改原则,保留作者的多元观点,无论是乐观还是悲观,只要不是事实错误,均原汁原味呈现。他将33篇文章分为四辑:第一辑探讨AI与人类命运的宏大命题,第二辑聚焦AI与诗文写作,第三辑关注AI与人文教育,第四辑则落实到AI对课堂教学的具体影响。尤其是第四辑,涉及如何判断学生作业是否为AI生成、如何评分等实际问题,引发了现场听众的强烈共鸣。陈平原强调,这本书并非要解决AI时代的重大课题,而是试图“摸着石头过河”,为当下的人文学科提供一个开放的讨论平台。正如他引用鲁迅的话,“敢于直面惨淡的人生”,这本书的意义在于直面AI带来的挑战,记录人文学者的思考与探索。

在分享中,陈平原回顾了自己25年来对科技与人文学关系的思考历程。从2000年发表《数码时代的人文研究》,到今年元旦在《光明日报》发表《人文学科要做好迎接人工智能挑战的准备》,再到春节期间因DeepSeek的问世而展开深入思考,他坦言AI的冲击让他“心惊胆战”。在“人文学者如何与AI共舞”这一话题中,陈平原提出了四点思考:首先,未来十年将是AI冲击人文学的振荡期,但如同百年前索引技术和数码技术的引入,最终人们会适应并找到平衡;其次,与AI共舞需要在承认危机、适应变化的同时,坚守人文精神和人类尊严;再次,人文学者不必全部拥抱AI,允许“抵抗”的声音存在,以揭示潜在陷阱;最后,人文学与科技并非对立,语言学与逻辑学已深度融入AI理论,未来人文学者可通过跨学科合作抓住机遇。

在谈到文科前途与学习宗旨时,陈平原直言,AI对教育的影响最为直接,尤其是人文教育。他指出,近年来人文学科在大学中的边缘化趋势加剧,但AI的冲击不仅限于文科,工程技术等学科同样面临挑战。他以日本文部省2015年要求国立大学削减文科、哈佛大学人文学科招生比例下降等为例,分析了全球范围内文科面临的困境。他认为,AI的出现提高了创新门槛,许多传统意义上的“突破”在AI面前变得微不足道。与其让学生在创新焦虑中挣扎,不如回归“为己之学”的传统,强调阅读的自我修养与精神提升。陈平原预测,未来中国大学的人文学科招生比例不仅不会下降,还可能上升,因为人文学科更能满足个体精神与文化需求。

严锋作为特邀嘉宾,分享了他对AI与文学关系的思考。他认为,AI带来的不仅是危机,也是重新认识文学的机遇。严锋以《布谷鸟的呼唤》一书的作者身份争议为例,说明AI技术在文学分析中的潜力。同时,他提及近期文坛抄袭风波,指出AI可能通过数据库组合生成雷同文本,这既是危机,也促使人们更重视原创性。他分享了自己尝试让AI续写《红楼梦》的经历,发现AI虽能生成逻辑连贯的文本,但也可能产生荒谬情节。然而,AI在续作中展现的“幻觉”特质,竟与《红楼梦》亦真亦假的意蕴不谋而合。

严锋分享

严锋强调,AI帮助我们重新审视文学的本质。文学不仅是文本,更是人类生命的整体体验,如杜甫的《江南逢李龟年》浓缩了一生的盛衰起伏。他认为,AI的冲击让人们更清晰地认识到人文的价值——美好、优雅、愉悦与幸福,这些是AI无法完全替代的。

本次分享会不仅是一场关于AI与文学教育的学术对话,更是对人文学科未来的一次深刻反思。陈平原与严锋的演讲从不同角度展现了人文学者在AI时代的探索与坚守。他们一致认为,AI带来的挑战不可回避,但人文学科的独特价值——关注人类精神、情感与文化传承——将在未来继续发挥不可替代的作用。正如陈平原在演讲最后所说:“我希望这是人生的困境,而不是人类的困境。”在AI时代,人文学者需要摸着石头过河,以开放的心态迎接变化,同时以坚定的信念守护人文精神。

《AI时代的文学教育》

陈平原 主编

北京大学出版社2025年8月出版

信息来源: 北大出版社