11月7日上午,北京市人民政府召开北京市科学技术奖励大会,北京大学作为第一完成单位荣获2024年度北京市科学技术奖项目奖16项,其中一等奖8项、二等奖8项,获奖数量创历史新高。生命科学学院/基础医学院邓宏魁教授获突出贡献中关村奖;物理学院王剑威教授、未来技术学院刘颖教授和人民医院陈克终主任医师获杰出青年中关村奖;利维奥·戈蒂埃 鲁芬研究员由北京大学提名,获国际合作中关村奖。

突出贡献中关村奖

邓宏魁,北京大学干细胞研究中心主任、博雅讲席教授、昌平实验室领衔科学家。长期致力于探索调控细胞命运的新方法,并基于干细胞技术开发针对重大疾病的新型治疗策略,开创性地建立了化学小分子诱导体细胞重编程的技术体系,以更简单、安全且高效的方式赋予成体细胞“多能性”,为细胞命运调控提供了全新手段,突破了功能细胞制备的关键瓶颈,为未来细胞治疗及人造器官构建提供了理想的细胞来源。与临床团队合作开展了全球首批患者自体来源的化学重编程诱导多能干细胞分化的胰岛细胞,移植治疗1型糖尿病的临床研究,移植后患者成功停用胰岛素,恢复了自主且生理性的血糖调控,初步实现了功能性治愈。这一系列系统性工作显著推动了干细胞领域的基础研究与临床转化进程,相关成果先后入选2013年度“中国十大科学进展”、2015年度“中国生命科学十大进展”、2019年度“中国医学重大进展”。个人曾入选2019年“Nature十大人物”,并于2024年获“未来科学大奖-生命科学奖”。

杰出青年中关村奖

王剑威,北京大学物理学院教授、博雅特聘教授。主要从事集成量子光学研究,致力于推动大规模、可扩展光量子芯片技术的发展,重点研究基于集成光学的量子计算、量子网络和量子模拟等前沿领域与应用,在国内外学术界产生了重要影响,相关成果入选“中国光学十大进展”和“中关村论坛重大科技成果”等。主持国家杰出青年科学基金、海外高层次青年人才计划、国家自然科学基金委重点项目、科技创新2030“量子通信与量子计算机”课题等重要科研项目,曾获杨振宁奖、王大珩光学奖、饶毓泰基础光学奖等奖项。

杰出青年中关村奖

刘颖,北京大学未来技术学院副院长、博雅特聘教授。主要从事细胞营养感知和代谢应激调控的研究,揭示了细胞感应氨基酸和葡萄糖水平的新机制,提出了线粒体监察的新概念,系统解析了线粒体胁迫的应激机制,为细胞信号对生命体的稳态调控提供了新理论。入选美国霍华德休斯医学研究所(HHMI)国际研究学者、首届新基石研究员、科技创新领军人才,主持国家杰出青年科学基金,曾获全国三八红旗手、首届科学探索奖、中国青年女科学家奖、谈家桢生命科学创新奖等奖项。

杰出青年中关村奖

陈克终,北京大学人民医院胸外科主任医师、胸部肿瘤研究所副所长(主持工作)、国自然青年科学基金项目(A类)获得者、肺癌大数据北京市重点实验室副主任、博雅特聘教授。主要从事胸部疾病的外科诊疗,聚焦肺癌开展基础与临床转化研究。开发肺癌术后无创监测新方法,突破了可手术肺癌复发预警不及时的难题;开发了智能化肺癌管理策略,有效提升分类诊断准确性;揭示了磨玻璃肺癌免疫平衡机制,创建空间疗效预测模型,在国内外学术界产生了重要影响。担任国家科技重大专项首席青年科学家,主持国家自然科学基金委原创探索等重要科研项目。获中国抗癌协会青年科学家奖、北京青年五四奖章等。

国际合作中关村奖

利维奥·戈蒂埃 鲁芬,法国石油与新能源研究院(IFPEN)研究员,曾任法国海洋开发研究院地球化学研究室主任,法国科学联盟“GDR Hydrates”主任,致力于氢能、水合物等研究领域,作为首席或主要成员参与10余次重要国际海洋调查研究。自2014年起与北京大学共同开展马尔马拉海海洋调查合作研究,共享海洋航次和样品,双方研究人员多次开展互访交流,联合培养研究生,共同指导青年研究人员科学研究,合作发表论文10余篇;2024年推动IFPEN与北京大学北京天然气水合物国际研究中心签署合作备忘录,通过建设联合实验室,在氢能、水合物等新能源领域开展深入合作。

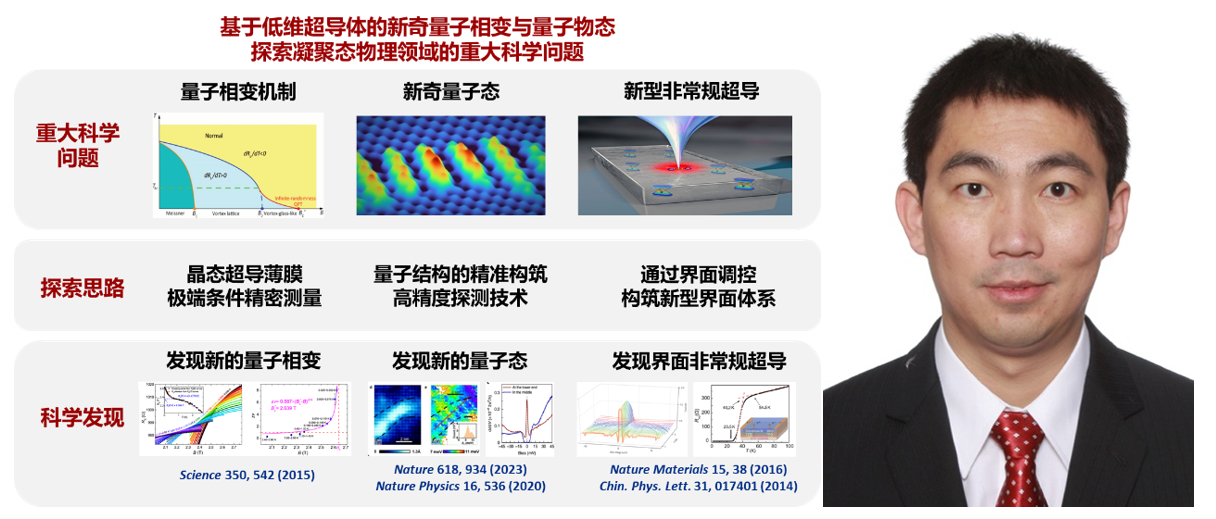

北京市自然科学奖一等奖

获奖项目:低维超导的新奇量子相变与量子态

第一完成人:王健 物理学院

新的量子物态与量子相变的涌现,不仅极大地推动了基础科学的发展,也为新一轮的科技革命奠定了基础。本项目基于低维超导体的新奇量子相变与量子物态,探索凝聚态物理领域的重大科学问题,包括量子相变机制、新奇量子态以及新型非常规超导。主要科学发现如下:

(1)观测到动力学指数在相变临界点发散的新量子相变——量子格里菲斯奇异性,揭示了无序和耗散对二维超导量子相变的决定性影响,拓展了量子相变的普适类;

(2)发现新的量子物态:在二维极限下的铁基高温超导体中观测到超导序参量在实空间周期性调制的配对密度波证据,表明零磁场下在铁基和低维超导中存在有限动量配对的库珀对;在单原胞层厚的二维高温超导体表面构筑出单原子宽度的准一维原子缺陷链,并在缺陷链两端观测到拓扑零能束缚态成对出现的罕见实验证据;

(3)发现界面非常规超导:在非超导拓扑(半)金属与非超导金属针尖的界面处发现非常规超导态,开辟了探索拓扑超导的新路径;在铁基超导和氧化物界面处首次观测到界面增强高温超导的零电阻和迈斯纳效应证据。

项目共发表60篇主要论文,SCI引用3000多次。其中,5篇代表性论文分别发表在Science、Nature、Nature Physics、Nature Materials和Chinese Physics Letters,被15位巴克利奖得主正面引评70多次。

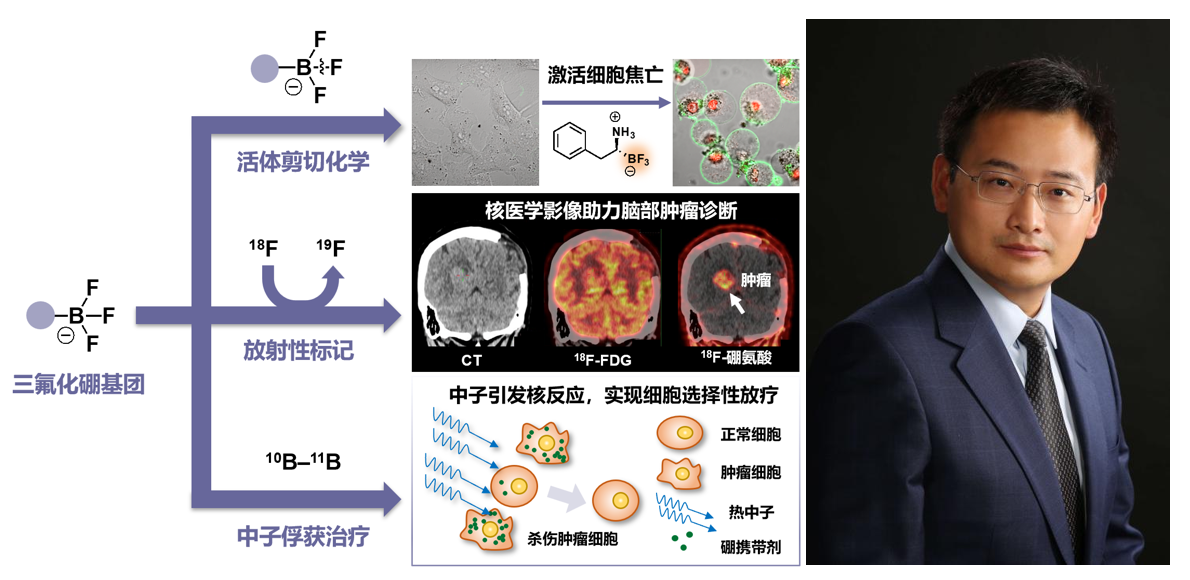

北京市自然科学奖一等奖

获奖项目:基于三氟化硼基团的蛋白调控与核药物临床转化研究

第一完成人:刘志博 化学与分子工程学院

针对全球核药物领域的研发瓶颈和国家对核药物创新的迫切需求,本项目充分利用三氟化硼基团的化学特性,赋予其激活、探测、治疗功能,发展新型蛋白调控手段与创新核药物,在核药物的构效关系、中子俘获治疗药物及其辐射生物效应等关键方向取得了重要突破:

(1)报道基于脱硅反应的活体剪切化学,赋予18F-含硼氨基酸等放射性探针蛋白激活功能,实现“探测/激活一体化”,为肿瘤靶向药物释放和蛋白功能调控提供新策略,并由此首次揭示了细胞焦亡的抗肿瘤免疫机制;

(2)创造性地将氨基酸中羧基替换为三氟化硼,发展了一类新型含硼氨基酸分子探针,并成功用于脑部肿瘤核医学诊断;

(3)利用含硼氨基酸的肿瘤靶向性及可视化优势,实现影像引导的硼中子俘获治疗,解决了BNCT药物分布的体内测量难题,推动了BNCT与化疗联合治疗。

研究成果发表于Nature等顶级期刊,获评2020年度“中国医学重要进展”,含硼氨基酸核药物作为“1类”新药获得临床批件,正在开展临床试验,有望解决脑部肿瘤诊断难题。

北京市自然科学奖一等奖

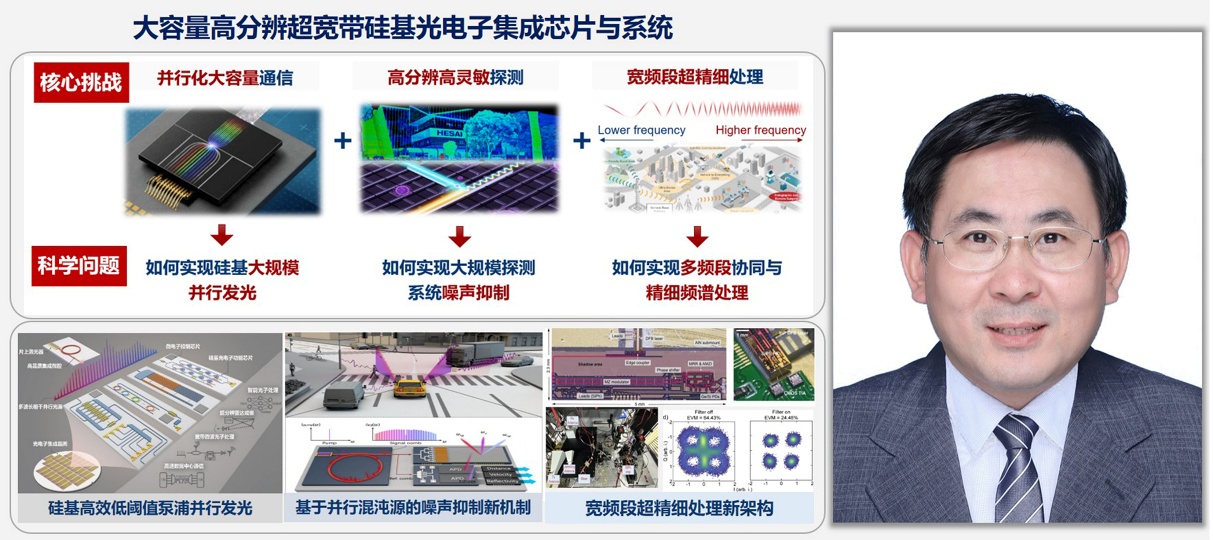

获奖项目:大容量高分辨超宽带硅基光电子集成芯片与系统

第一完成人:王兴军 电子学院

硅基光电子集成芯片凭借低成本、高集成度及CMOS工艺兼容性优势,成为光电子领域的研究热点。然而,大容量通信、高灵敏探测和宽频段精细处理等核心技术的瓶颈制约了其进一步发展。项目团队围绕上述关键科学问题展开攻关,取得系列突破性进展:

(1)在大容量通信方面,采用铝镓砷异质键合硅基技术,将硅基集成光梳的泵浦阈值降低至毫瓦级,实现硅基高效低阈值并行发光,实现片上2Tbps的大容量信息传输;

(2)在高灵敏探测方面,提出基于并行混沌光源的噪声抑制新机制,显著降低激光雷达系统的串扰,实现毫米级精度的耐干扰探测,推动自动驾驶、遥感等领域发展;

(3)在宽频段处理方向,提出微波-光波融合架构,研制出光电全集成微波光子处理系统,攻克多频段协同与精细频谱调控难题,为6G通信和雷达系统提供关键技术支撑。

相关成果发表在Nature、Nature Photonics等期刊,并获得多项专利,推动了硅基光电子集成技术的产业化应用。研究成果入选“中国十大科技创新奖”“信息通信领域十大科技进展”“中国光学十大进展”“中国光学十大社会影响力事件”“中国芯片十大进展”等多项荣誉,为我国在光电子集成芯片领域的自主创新与产业化发展奠定坚实基础。

北京市自然科学奖一等奖

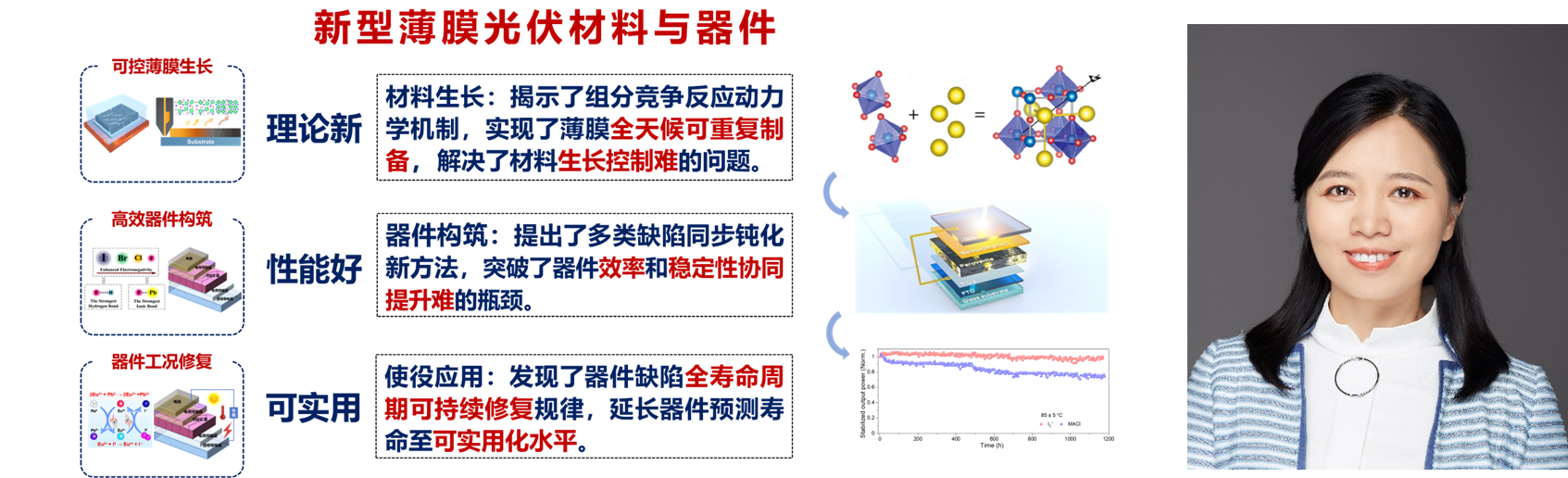

获奖项目:新型薄膜光伏材料与器件

第一完成人:周欢萍 材料科学与工程学院

光伏技术直接将光能转变成电能,为保障国家能源安全和实现“碳中和”目标提供重要支撑。钙钛矿光伏组分多样,光电性能优异,兼容主流光伏技术,有望推动光伏降本增效,拓宽光伏应用场景,服务“双碳”战略。项目团队围绕钙钛矿光伏可控生长难、缺陷种类多、器件寿命短的核心挑战开展研究,取得主要创新成果如下:

(1)揭示组分竞争反应动力学机制,实现薄膜全天候可重复制备,解决材料生长控制难的问题;

(2)提出多类缺陷同步钝化新方法,突破器件效率和稳定性协同提升难的瓶颈;

(3)发现器件缺陷全寿命周期可持续修复规律,延长器件预测寿命至可实用化水平。

项目代表性成果包括两篇Science和3篇Nature子刊,论文所有通讯单位均为国内单位,他引超2000次,均为ESI高被引论文,其中一篇入选中国百篇最具影响国际学术论文。研究成果被Nature、Science等顶级期刊广泛引用和积极评价,同时受到社会广泛关注,作为考题出现在2020年高考试卷中,并被《科技日报》等媒体报道,成果入选2019年“中国科学十大进展”。

北京市自然科学奖一等奖

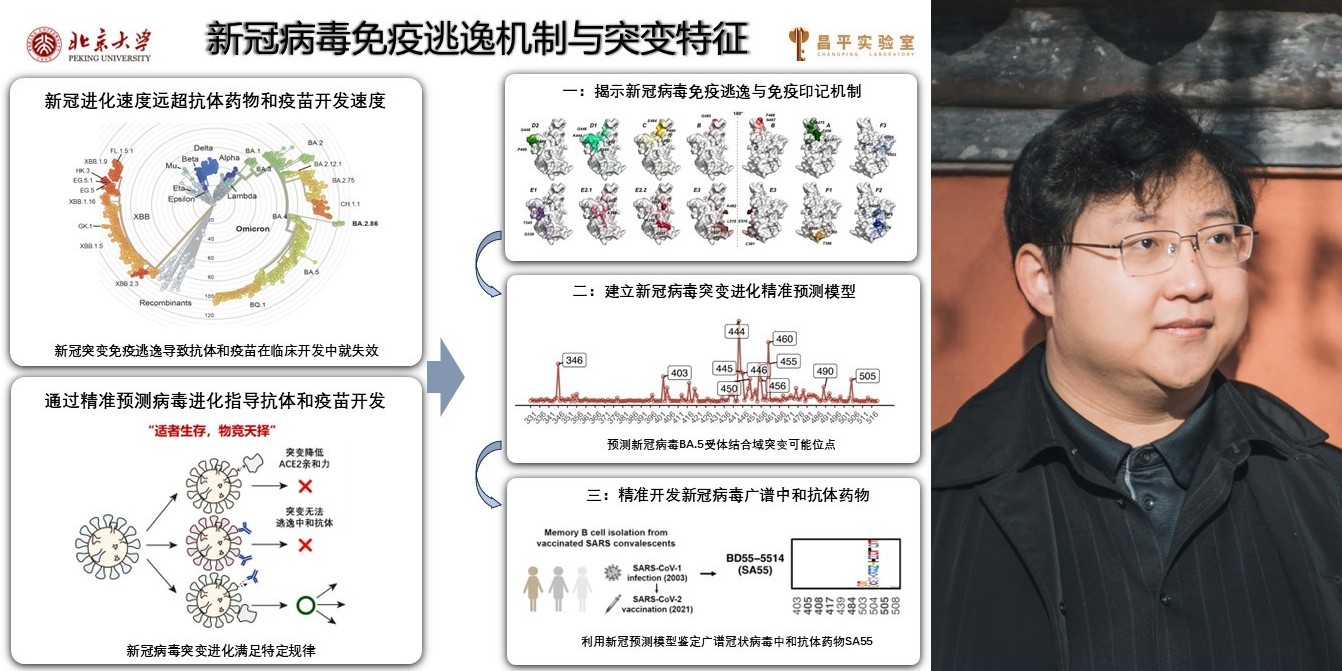

获奖项目:新冠病毒免疫逃逸机制与突变特征

第一完成人:曹云龙 生物医学前沿创新中心

新冠病毒持续变异,对人群免疫屏障造成严峻挑战,导致突破感染和再感染频发。因此,新冠病毒变异株的免疫逃逸能力及其机制亟待研究阐明,具有强抗突变能力的广谱抗体和疫苗亟待研制应用。项目团队围绕新冠体液免疫响应特征和新冠突变免疫逃逸机制、新冠病毒免疫逃逸突变预测、新冠广谱中和抗体开发展开了系统研究,取得了一系列创新成果:

(1)创建抗体高通量深度突变扫描技术,率先揭示新冠奥密克戎株及其新亚型的免疫逃逸特征与分子机制,并从抗体表位层面深入理解了新冠免疫印迹分子机制与动态变化过程;

(2)基于首创的抗体高通量深度突变扫描技术与大规模新冠抗体中和测定,构建了基于群体免疫压力刻画的冠病毒进化预测模型,并据此首次实现了新冠病毒突变精准预测;

(3)率先利用高通量单细胞VDJ测序高效筛选抗体药物,开创了抗体高通量筛选的新方向,结合病毒进化预测模型成功筛选出临床用新冠病毒广谱中和抗体。

项目成果在Nature、Cell、The Lancet Infectious Diseases等期刊发表高水平国际论文30余篇,受到国内外媒体广泛报道,产生了重大国际影响力。相关成果先后入选“中国科学十大进展”“中国生命科学十大进展”。个人曾入选2022年“Nature年度十大人物”。

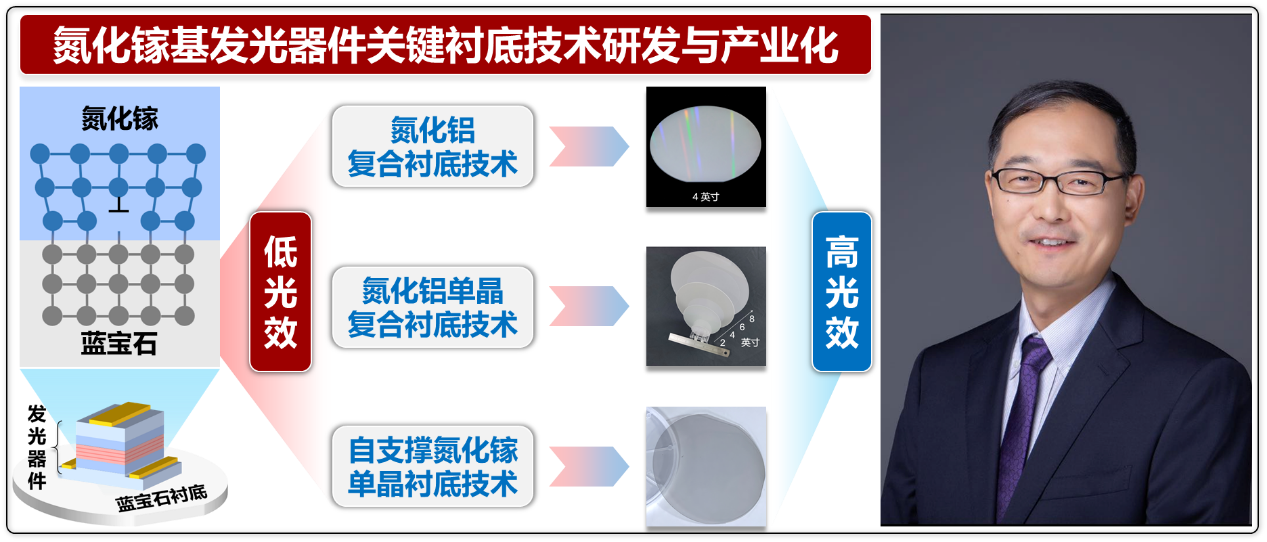

北京市技术发明奖一等奖

获奖项目:氮化镓基发光器件关键衬底技术研发与产业化

第一完成人:王新强 物理学院

以氮化镓基发光器件为核心的半导体照明、新型显示是信息和智能时代的支柱产业,对我国实现“双碳”目标和2035年远景目标具有战略意义。提升光效是氮化镓基发光器件的核心,衬底则是提升光效最直接、最有效的方法。项目团队长期从事氮化镓基发光器件关键衬底技术研发及其产业化,发明了氮化铝复合衬底技术、氮化铝单晶复合衬底技术和自支撑氮化镓单晶衬底技术,实现了衬底量产关键装备的自主研发和国产化,系列衬底产品满足了氮化镓基发光器件的衬底需求,大幅提升了氮化镓基发光器件光效。项目获授权发明专利70项,主导制定国家标准两项。衬底产品和关键装备在北京等地落地转化并实现了规模化应用,为北京市乃至我国第三代半导体发光器件、衬底及其关键装备的产业化作出了重要贡献。

北京市技术发明奖一等奖

获奖项目:光量子矢量遥感数理基础与低空观测关键技术突破

第一完成人:晏磊 地球与空间科学学院

遥感是支撑我国低空经济和军事信息化的核心支柱技术之一。针对当前严重制约其发展的数据多、需求多但有效数据少的世界难题,项目组围绕光量子矢量遥感数理基础与对地观测关键科学问题展开攻关,主要发明点包括:

(1)光量子-光电子地空信息传递基准,破解高精度与高自动化矛盾,实现遥感探测定量化;

(2)光电子-光像元变换处理基准,破解高分辨与实时性矛盾,实现遥感探测自动化;

(3)光量子信息贯通基准与低空探测体系,挖掘探测地物分子高精度辨识力潜能,实现遥感探测实时化。

本成果形成7部基础专著(其中两部英文专著全球畅销),填补遥感工程理论空白;支撑了两个重大科研基础设施建立,支撑国土资源领域多学科发展,为国家深海、深空、深地战略提供观测新手段;形成补偿芯片工艺制约的我国遥感仪器新工业先进方法,催生亚毫米级空间测量新产业,奠定低空观测数字地理经济产业技术基础,补足国家航空航天遥感手段并举的航空短板。授权30项发明专利、7项标准,获日内瓦国际发明特等金奖一项。

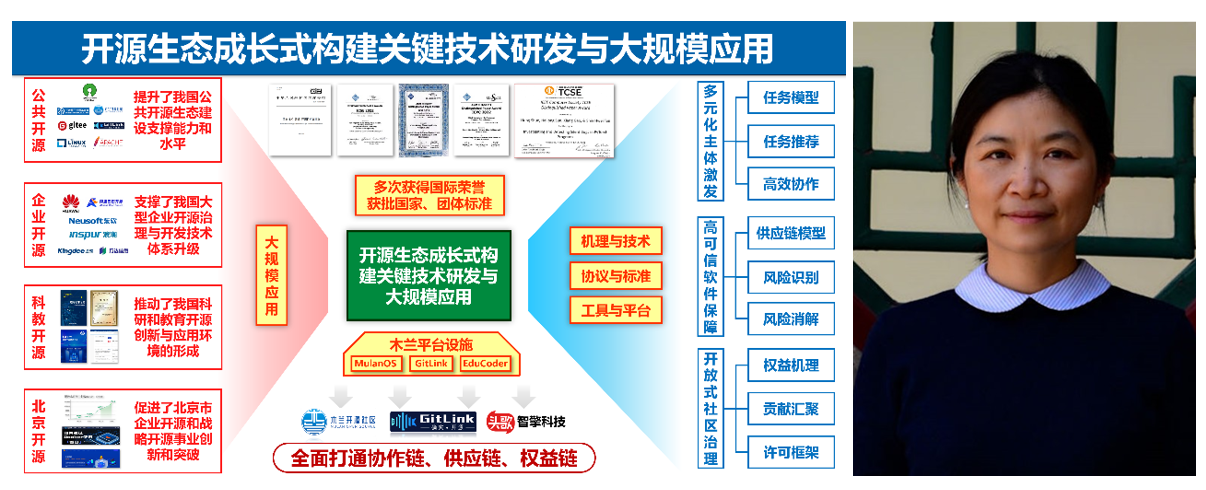

北京市科学技术进步奖一等奖

获奖项目:开源生态成长式构建关键技术研发及大规模应用

第一完成人:周明辉 计算机学院

在数字经济时代,开源生态已成为全球软件创新的核心基础设施和战略制高点。作为数字中国建设的战略性抓手,发展自主可控的开源体系既是突破关键软件“卡脖子”困境的必由之路,更是参与全球科技治理的重要路径。目前,全球对开源生态机理尚缺乏全局认知,我国开源建设还面临国外管制风险等外部挑战。构建起立足中国、辐射全球的健康、可持续开源生态刻不容缓。针对开源生态建设面临的重大挑战,本项目系统揭示开源生态形成机理,突破多元化主体激发、高可信软件保障、开放式社区治理等关键技术,建立贯通参与主体高效协作链、开源软件可信供应链以及社区治理共赢价值链的开源生态成长式构建技术体系。牵头建立中国主导、全球首个国际通用中英文双语开源许可证以及我国首个开源国家标准,木兰宽松许可证被全球超33万开源项目选用,为我国开源生态可持续提供法理基础。主导建成融合型开源生态基础设施MulanPlatform,深度赋能OpenHarmony、OpenEuler等基础软件根社区生态建设与治理。相关成果服务超过1200万用户、2800万代码仓,开源教学覆盖超1000所高校,在公共开源、产业开源和科教开源等领域取得显著社会和公益效益,为我国乃至全球开源生态可持续提供理论、技术和实践支持。

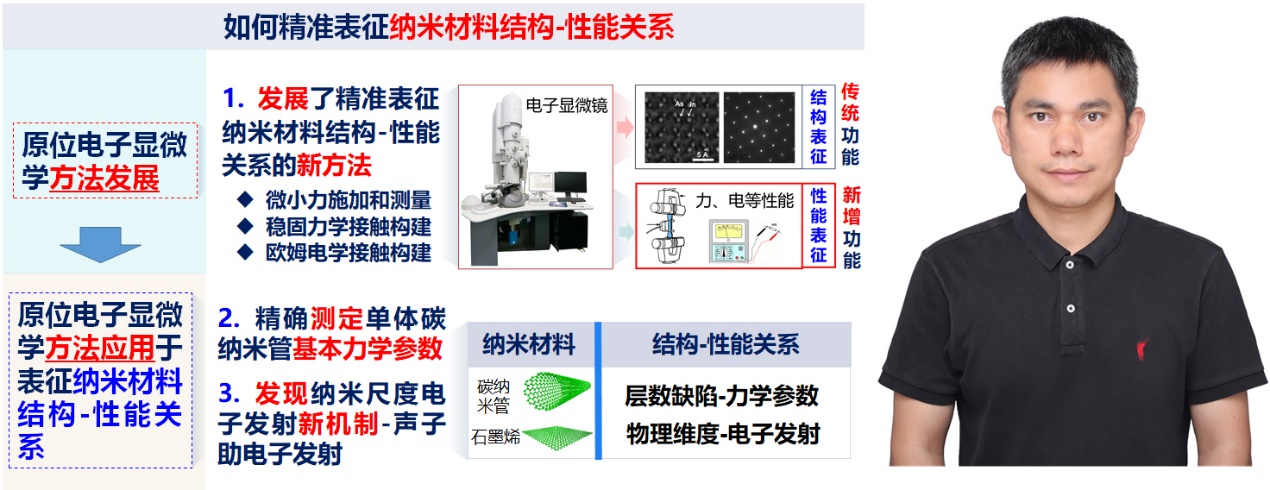

北京市自然科学奖二等奖

获奖项目:原位电子显微学方法和纳米材料结构-性能关系的研究

第一完成人:魏贤龙 电子学院

如何精准建立纳米材料的结构-性能关系是低维纳米材料研究的一个关键问题。纳米材料具有性能对结构和环境敏感、不同个体样品之间结构和性能经常不同等特点,基于不同样品、不同设备分别表征结构和性能的传统方法难以精准建立纳米材料的结构-性能关系。为此,本项目发展了一系列原位电子显微学方法,解决了如何在电子显微镜中精确表征单体纳米材料的力学、电学等物理性能的问题,实现了在同一设备环境下针对同一单体纳米材料同时表征结构和性能,提供了精准表征纳米材料结构-性能关系的新方法,并通过此方法进一步揭示了碳纳米管、石墨烯等重要纳米材料的结构-性能关系,包括:精确测定了单体碳纳米管的多个基本力学参数,建立了力学参数与结构的关系;在低维碳纳米材料中发现了声子助电子发射新机制,建立了物理维度与热电子发射的关系等。研究成果为相关纳米材料在纳米电子器件等领域的应用提供了重要结构-性能关系的支撑,共发表SCI论文80余篇,5篇代表作共被SCI他引600余次。

北京市自然科学奖二等奖

获奖项目:人群移动的时空模式与关键机制研究

第一完成人:赵鹏军 城市与环境学院

人群移动是资源利用、环境治理、民生保障的关键因素,是地球科学的前沿焦点,也是我国国土空间高质量发展和新型城镇化战略的重要内容。本项目针对当前人群移动新模式辨别不清、新机制认知不透的基础科学问题,取得了系列创新成果:采用多个城市的长时序大数据,发现了新兴交通方式下人群移动时空模式;采用高精度时空轨迹大数据,应用大数据挖掘算法及复杂网络生成模型,精准量化了不同人群的洪涝灾害响应行为规律,探明了洪涝灾害影响下人群移动韧性模式;针对我国城市空间转型的新趋势,采用道路监测大数据,发现了交通拥堵形成的时空依赖规律,揭示了职住不平衡对交通拥堵的基本成因机制。研究成果的5篇代表论文发表在Nature Sustainability、National Science Review等高质量期刊,为深入理解人群移动的基本规律及其时空过程提供了新论据,实现了人群移动关键机制的新认知,促进人类活动与人-地系统的科学研究。

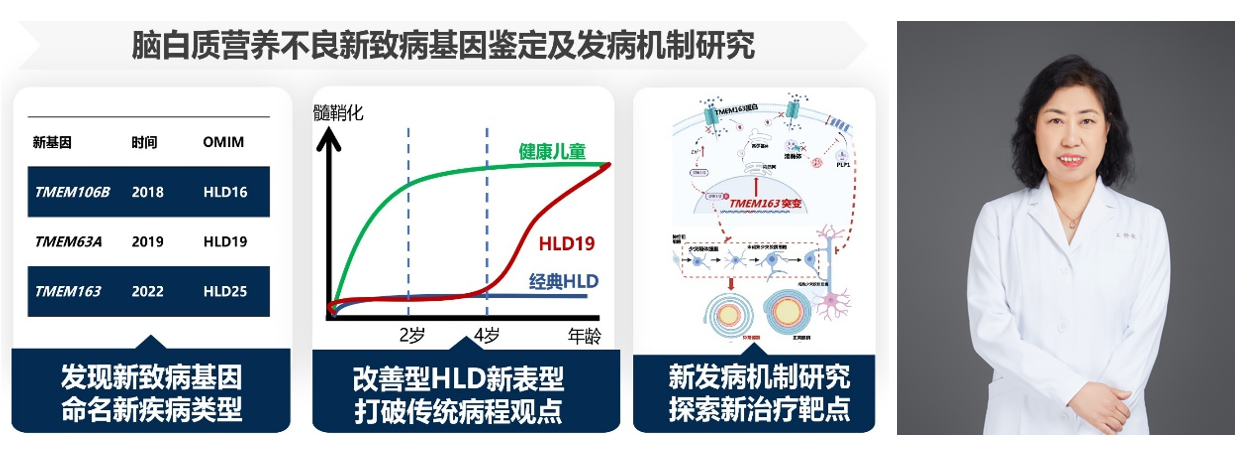

北京市自然科学奖二等奖

获奖项目:脑白质营养不良的新致病基因鉴定及发病机制研究

第一完成人:王静敏 北京大学第一医院

脑白质营养不良(LD)是一类以大脑白质异常为特征的严重致死致残性遗传病,临床与遗传学异质性强、病因复杂、诊断困难、危害性大,缺乏精准诊断和有效治疗方法。本团队基于丰富的临床队列LD和生物标本库的家系资源,在国际上首次定位LD的两个新致病基因及孟德尔遗传病数据库(OMIM)命名新疾病(TMEM63A-HLD19 OMIM 618688&TMEM163-HLD25 OMIM 618978),拓展了新致病基因谱及疾病谱;对其致病机制进行了系列探讨,原创性提出机械敏感离子通道与锌离子转运蛋白功能障碍导致LD的新观点,相关研究成果已发表SCI论文20篇,包括AJHG、Brain等国际著名期刊,在LD专业领域作出了中国人的突出贡献,研究成果被Nature、Nature Review等杂志引用,提高了我国在LD诊断和治疗专业领域的国际影响力,技术指标达到国内领先和国际先进水平,原创性研究成果对LD患者的早期识别、精准诊断及预后评估具有重要的临床应用价值和良好的社会效益。

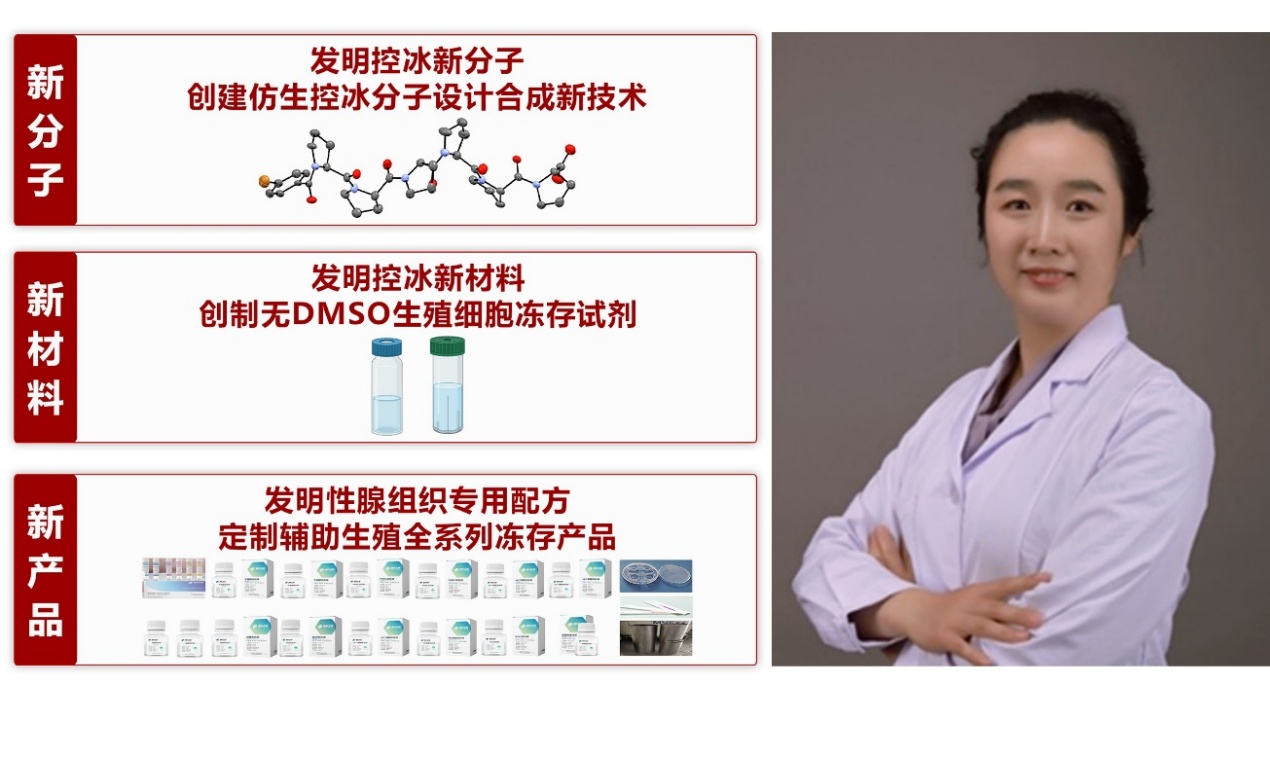

北京市技术发明奖二等奖

获奖项目:生殖系细胞与复杂组织仿生控冰冻存关键技术突破与应用

第一完成人:严杰 北京大学第三医院

生殖系细胞与复杂组织冻存技术是保存生育力、应对全球生育率下降的核心辅助生殖手段,对保障人口健康与社会发展意义重大。然而,传统冻存技术长期面临冰晶损伤不可控、细胞毒性高、冻存材料配方单一三大挑战。项目团队创新性地从自然界耐寒生物的抗冻机制中获得启发,系统揭示了天然抗冻蛋白控冰新机制,开发了高效控冰分子与安全低毒冻存材料,研制出适用于生殖细胞及性腺组织的系列冻存试剂,显著提高了冻存复苏后的细胞存活率与技术稳定性,助力创建新一代辅助生殖仿生控冰冻存技术。相关成果获39项国内外发明专利授权,其中4项专利通过PCT途径在日本、俄罗斯、澳大利亚、新加坡、韩国等多个国家获得授权。同时,24项专利实现产业化,转化金额近5000万元,开发出18款系列产品,并获中华人民共和国医疗器械注册证两项,成功入选北京市科技成果转化工作典型案例。此外,该项目得到“十三五”国家重点研发计划和国家自然科学基金重大项目的支持,项目成果参与修订国家行业标准1项,制定行业共识两项,进一步推动了行业规范化发展,为辅助生殖产业的技术创新提供了重要支撑。

北京市科学技术进步奖二等奖

获奖项目:工业级图学习系统开发及应用

第一完成人:宋国杰 智能学院

数字经济是科技革命和产业变革的前沿阵地。项目团队以中国最大的数字经济平台——淘宝天猫平台及阿里妈妈数智经营平台的实际需求为场景,聚焦智能推荐与搜索的核心支撑技术——图机器学习开展研究,取得了如下创新成果:

(1)提出了理论上等价于经典Skip-gram模型的可解耦动态图嵌入方法,在保持嵌入精度的同时,将算法复杂性降到了近似线性,解决了大规模图的动态嵌入难题;

(2)提出了基于匿名随机游走的子图结构融合的图神经网络模型,引入了模型感受野和数据异质分布的自适应学习机制,并在理论证明了模型表达能力突破了图同构判定能力的上限,打开了提升图神经网络表达能力的新路径;

(3)引领了国际工业级图学习框架的开源工作,研发了Euler深度图学习平台,支持曲率空间分布式深度建模,支持大规模、复杂异构图的表征学习。

项目成果在国际重要期刊和会议发表论文50余篇,获得“最佳研究论文奖”。研发的工业级图学习系统在全国近200个行业中的数百万商家推广,过去3年间应用于阿里妈妈搜索广告投放系统,累计带来广告投放规模提升3%以上,累计新增利润数十亿元。

北京市科学技术进步奖二等奖

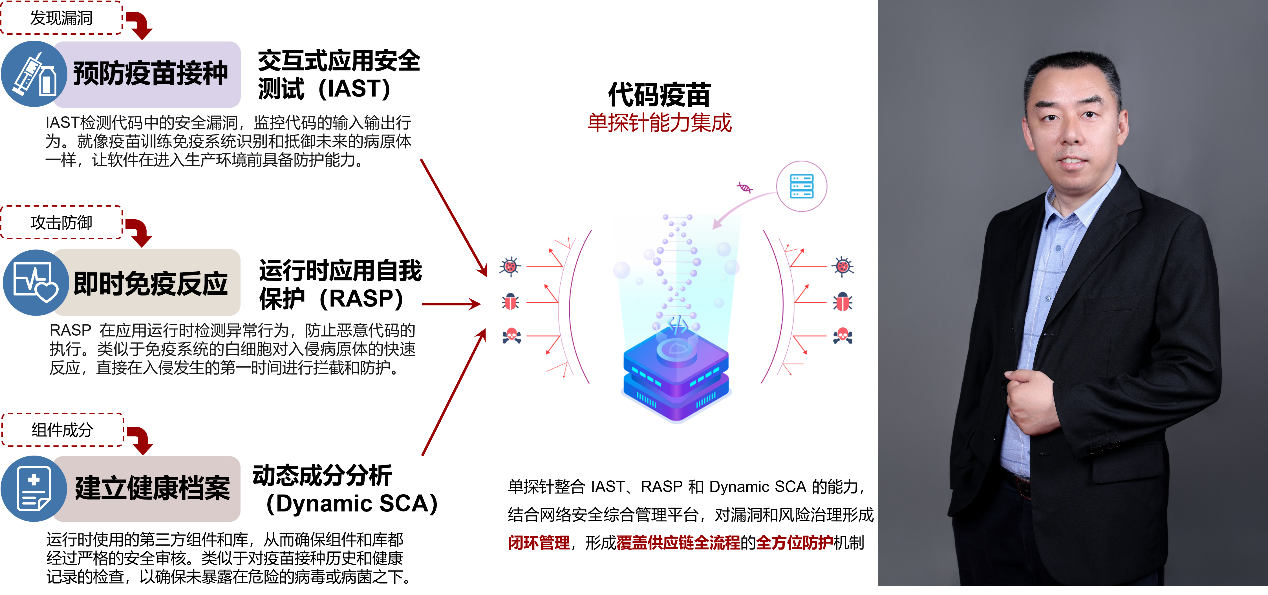

获奖项目:面向数字供应链安全的“代码疫苗”一体化防护体系研究与实践

第一完成人:周昌令 计算中心

在数字化时代,软件供应链安全面临严峻挑战,尤其是开源组件的广泛使用带来了漏洞发现难、成分溯源难、未知攻击防御难等问题。针对这些难题,项目团队提出并实践了“代码疫苗”一体化防护体系。该体系通过轻量级智能探针技术,将安全能力主动注入到应用程序内部,使程序具备运行时自我检测、风险监测和攻击防御等“内生安全”和“主动免疫”能力。该体系整合了交互式应用安全测试(IAST)、运行时应用自我保护(RASP)和动态软件成分分析(Dynamic SCA)3项核心功能,覆盖从软件开发、测试到运行的全生命周期,全面融入DevSecOps流程,构建起“检测-防御-反馈”的安全闭环。技术实现方面,体系采用了AI检测引擎、应用上下文情景分析和动态污点追踪等先进技术,显著提高了漏洞检出率,降低了误报率,并增强了对未知威胁的防御能力。该成果已广泛应用于金融、电信、能源、交通等关键行业,累计部署探针超过800万次,取得了显著的经济效益与社会效益。项目团队还支撑了多项国家与行业标准的制定,形成了丰富的自主知识产权成果。此外,通过创建数字供应链安全开源社区OpenSCA,有效推动了产业生态的发展。该项目的实施为保障我国网络安全和数字经济高质量发展提供了重要技术支撑。

北京市科学技术进步奖二等奖

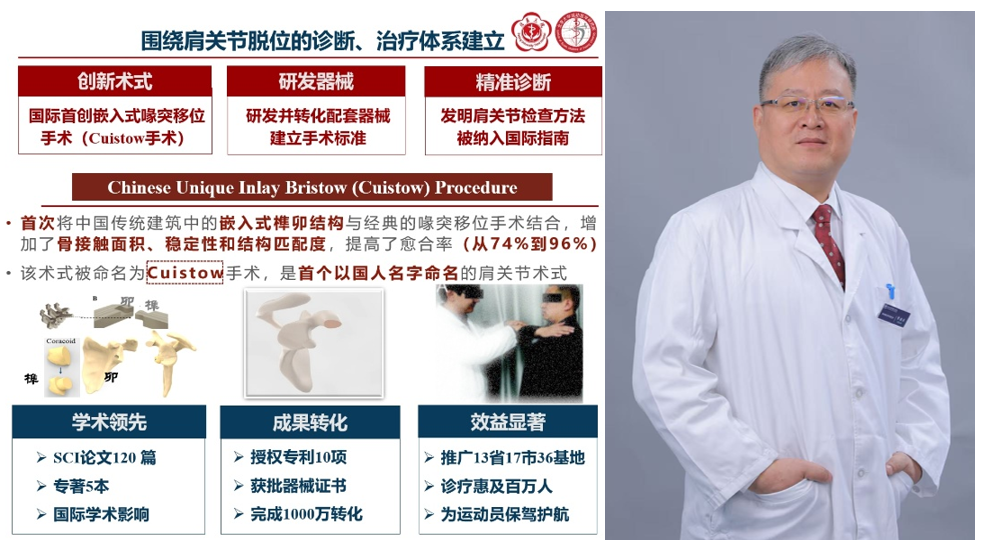

获奖项目:肩关节脱位诊治关键技术创新及推广应用

第一完成人:崔国庆 北京大学第三医院

肩关节脱位是最常见的运动损伤之一,一旦复发,只能手术。崔国庆团队历经20余年研发,建立了以肩关节脱位术式创新、配套器械开发、精准肩关节查体诊断为核心的全方位诊疗体系,解决了传统手术复发率高、并发症多、骨愈合率低三大难点。主要创新成果包括:

(1)开发了创新手术技术——“嵌入式喙突移位术”。这一创新灵感来自于中国传统建筑的榫卯结构,将其用于喙突移位手术,增加了骨块接触面积、稳定性和结构匹配度,使骨愈合率得到极大改善。这一术式成为首个以中国人名字命名的肩关节脱位手术:Cuistow手术。

(2)研发了与Cuistow手术配套的国产器械,显著降低了手术难度与成本,解决了精准定位、榫卯结构制作、安全便捷等一系列难题,使肩关节镜天花板级的手术变成一种快速、简单、精准、安全的肩关节镜手术。

(3)针对肩关节脱位合并伤复杂,发明了4项肩关节查体试验,极大提高了合并伤的诊治水平。其中Hug-Up试验和ABERR试验作为高质量研究被写入美国骨科医师协会指南,是中国在肩关节领域唯一被纳入指南的两项体格检查试验。

项目发表SCI论文120篇,专著5本;授权专利10项,完成千万转化;推广30多省市,惠及百万余人,帮助单板滑雪世界冠军刘佳宇、中国男篮2023CBA联赛总冠军赵继伟等50余名国家队运动员术后重返赛场,再获佳绩。

北京市科学技术进步奖二等奖

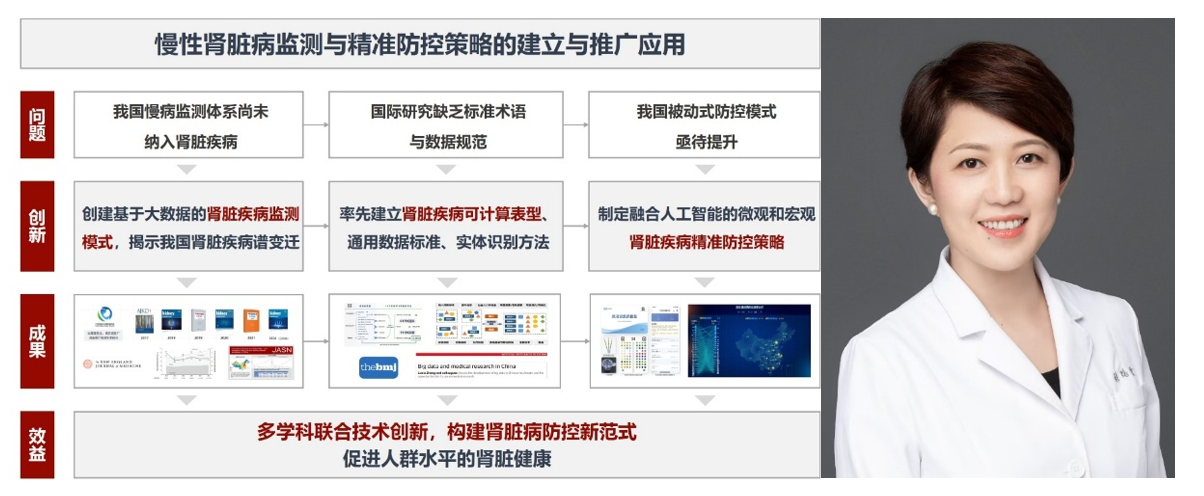

获奖项目:慢性肾脏病监测与精准防控策略的建立与推广应用

第一完成人:张路霞 北京大学第一医院

慢性肾脏病(CKD)是近20年备受关注的重大慢性疾病。我国CKD负担沉重,但人群研究极其匮乏,导致缺乏对其流行特征的认知,难以形成基于证据的防控策略。项目组基于10余年形成的多学科团队和多源数据资源:

(1)创建基于大数据的肾脏疾病监测创新模式,首次阐明我国CKD病因已过渡到糖尿病相关CKD为主,需进行国家层面防控策略的转变,为全链条监测与多维度防控CKD提供科学依据;

(2)率先建立CKD可计算表型及肾脏疾病研究通用数据标准,基于深度学习算法构建CKD关键指标实体识别方法,持续支撑北京10余家三甲医院及国内40余家大型医院的科学研究;

(3)制定融合人工智能的肾脏疾病精准防控策略,在微观维度提出“CKD防控应由基层医疗卫生机构与基本公共卫生服务进行整合管理”,在宏观维度揭示我国CKD患者的行为特征规律,形成了“立足北京、辐射全国”的防控模式。

本项目发表中英文论文192篇,其中SCI论文147篇,包括国际医学顶级期刊The New England Journal of Medicine、British Medical Journal,国际肾脏领域顶级期刊Journal of the American Society of Nephrology、Kidney International等;授权7项专利和8项软件著作权,出版专著5部;向政府部门提交政策研究报告15份;相关成果在北京、宁波、昆明等地进行大规模推广应用,社会及经济效益显著。

信息来源: 北大科学研究部